作者:陈晨1,孙辉明1,赵蓓蕾1,林勇2

单位:1. 东部战区总医院RICU;2. 东南大学附属胸科医院

患者女性,27岁,幼师,已婚。因“右侧颈部疼痛半月,发热胸闷9 d”入院。

患者于2012年3月12日无明显诱因下出现咽喉部痒痛、吞咽困难,自服“感冒颗粒”1袋后症状无好转,于3月13-19日在当地卫生所抗感冒治疗(具体诊断不详,用药不详)。期间患者右颈部肿大,发热,体温最高40℃。于3月19日转当地医院普外科继续治疗。颈部B超示右侧颈部低回声,考虑炎性可能。期间给予“头孢他啶+氨曲南”抗感染治疗(其他治疗不详),白天用药后退热,夜间再度发热,体温在38~39℃。3月21日患者出现胸闷,伴有咳嗽,咳少量白色黏痰,给予止咳对症治疗,效果不佳。3月25日右颈部肿块较前明显,颈部B超示右侧颈部脓肿伴液化。为求进一步治疗,就诊于我院急诊科,3月26日颈胸部CT示右侧颈部脓肿,纵隔脓肿,左下肺浸润影,左侧胸腔包裹性积液(图1)。给予左侧胸腔闭式引流术。3月28日拟“左侧脓胸”收入我科重症监护病房加强监护。病程中体力下降,食欲下降,睡眠欠佳,近半月体重减轻5 kg,大便正常,排尿正常。既往体健,近期无拔牙、龋齿发炎等口腔问题,无外伤史。

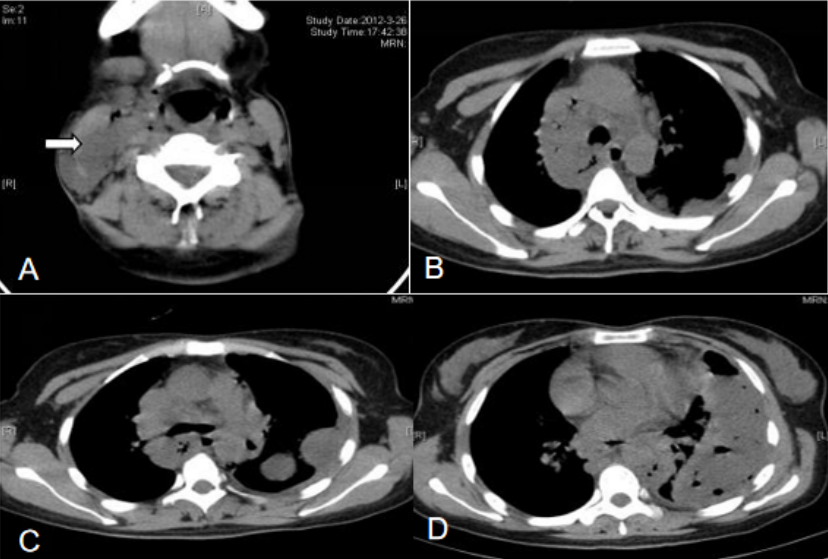

图1 颈胸部CT(2012-03-26)

注:A为右侧颈部脓肿(箭头所指);B为纵隔内脓肿;C、D为左侧胸腔包裹性积液

体温39℃,脉搏110次/min,呼吸26次/min,血压115/60 mmHg,APACHEⅡ评分9分,SOFA评分2分。神志清楚,精神萎,急性病容。全身皮肤黏膜无黄染。头颅无异常。外耳道通畅,无异常分泌物。右侧颈部可及肿块,口唇略发绀,颈软,气管居中,胸式呼吸,呼吸急促,左侧胸腔闭式引流管在位,左下肺叩诊浊音,右肺叩诊呈清音,左下肺呼吸音弱,可闻及湿啰音。心率110次/min,律齐,未闻及病理性杂音。腹平软,无压痛反跳痛,全腹未触及包块,肝脾肋下未触及,肠鸣音5次/min。双下肢无水肿。生理反射存在,病理反射未引出。

血常规:白细胞总数17.1×109/L(↑),血小板计数452×109/L,中性粒细胞百分比84%,血红蛋白93 g/L,C反应蛋白108.0 mg/L。血生化:总蛋白54.7 g/L,白蛋白29.9 g/L,谷氨酰转肽酶158 U/L,谷丙转氨酶100 U/L(↑)。胸水常规:白细胞镜检满视野/HP,红细胞镜检10~15/HP,抗酸染色未查到抗酸杆菌。胸水生化:葡萄糖0.2 mmol/L,腺苷脱氨酶174 U/L,乳酸脱氢酶5934 U/L,总蛋白41.1 g/L,肌酐34 μmol/L。血气分析:pH 7.48,PaCO2 37.2 mmHg,PaO2 80.9 mmHg,FiO2 29%。

诊疗经过

患者入住RICU后监测生命体征,予以碳酸氢钠+奥硝唑注射液胸腔冲洗;予以哌拉西林他唑巴坦+奥硝唑静滴抗感染,同时给予氧疗、补液、护肝等各脏器功能支持治疗。患者严重营养不良,吞咽困难、食欲差,恶心呕吐明显,遂给予肠内联合肠外营养支持。经治疗患者仍高热,4月3日给予经皮纵隔穿刺(图2),抽出约10 ml脓性液体。体温恢复正常3天后再次高热,PPD试验硬结直径小于5 mm,多次胸水抗酸染色未查到抗酸杆菌,多次胸水、血、穿刺液培养均阴性。调整抗感染方案为利奈唑胺+头孢噻利,仍有反复高热,调整抗生素为利奈唑胺+比阿培南,4月12日复查胸部CT考虑可能纵隔脓肿未引流尽,且左下肺积液有包裹(图3),建议患者外科行胸腔镜治疗,患者家属拒绝,故于4月17日行CT引导下经皮胸腔脓肿穿刺抽液,抽出约30 ml暗红色液体,患者体温降至38℃左右,拔除胸腔闭式引流管。患者体温逐渐恢复正常,5月7日再次予左侧包裹脓腔行B超引导下穿刺抽液,抽出约60 ml淡红色液体。5月16日出院后口服抗生素2周。6月14日复查胸部CT吸收理想(图4)。注:A、B、C为右侧颈部、纵隔脓肿及左侧胸腔积液较前吸收,D为左下肺仍有包裹性积液图4 复查胸部CT病灶基本吸收(2012-06-14)

讨论

颈部蜂窝织炎是指颈部疏松结缔组织的弥漫性感染,起病急、进展迅速。由于颈部存在潜在的筋膜间隙,且相互沟通,感染易扩散,可以累及颈部多个间隙,并向下累及纵隔及胸腔。造成颈部严重肿胀、软组织坏死,故颈部蜂窝组织炎易引起呼吸道梗阻、纵隔脓肿、脓胸、心包炎、中毒性休克、脓毒血症、多器官功能衰竭等严重并发症且危及生命。当颈部蜂窝织炎合并纵隔脓肿时,早期可无明显胸部症状及体征,在临床诊疗工作中容易误诊及漏诊。Pearse[1]在1938将颈部感染性疾病经颈深筋膜间隙下行引起的纵隔坏死性蜂窝织炎定义为下行性坏死性纵隔炎(descending necrotizing mediastinitis, DNM)。随后Estrera等[2]制定了DNM的诊断标准:①有面颈部严重感染的临床表现;②影像学检查提示有纵隔感染表现;③手术确诊为坏死性纵隔炎及脓肿;④咽颈部感染与坏死性纵隔炎、纵隔脓肿有必然的联系。其主要临床表现包括颈胸部肿胀疼痛、颈部活动受限、吸入性呼吸困难等,死亡率高达40%~50%[3, 4]。Endo等[5]首次提出了DNM分类,根据感染区域及严重程度进行分类,将气管隆突作为分界线,分为三组:Ⅰ组(病变局限于颈部和上纵隔,气管隆突以上);ⅡA组(病变播散到较低的前纵隔,气管隆突以下);ⅡB组(病变播散到较低的前、后纵隔,气管隆突以下)。这种分类为不同的手术方法提供了依据。Mazzella等[6]对23篇文献进行综合分析,发现牙源性脓肿和扁桃体周围脓肿是最常见的病因;其他原因包括咽旁或咽后脓肿、异物侵入、急性会厌炎、颈椎外伤、急性咽炎、喉炎、鼻窦炎、静脉导管感染和脊髓脓肿。临床症状包括发热、颈部疼痛、吞咽困难或吞咽疼痛,呼吸困难和脓毒症;肿胀,牙齿疼痛,张口或吞咽困难,下颌肿胀最常见于扁桃体周围脓肿、牙源性脓肿。坏死和感染组织的播散可以导致颅神经功能障碍,表现为引起牙关紧闭和喘鸣。牙源性DNM最常见的感染细菌为β溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、链球菌。其他可见革兰氏阴性细菌,有拟杆菌、铜绿假单胞菌、肠杆菌及肺炎克雷伯菌。混合感染更常见,同时感染厌氧菌及需氧菌提示感染来源于牙源性或口咽部。但对DNM的最佳治疗方案仍存在争议。已有文献提出了一些DNM的手术方法,然而,这些都是基于Endo等[5]于1999年提出的手术方法。在Endo之前,一些文献提出包括通过开胸手术,胸骨切开术或纵隔镜手术来引流纵隔和清创坏死组织的手术方法,但针对不同的感染患者没有具体的手术方法或规则。Endo根据不同的分组及疾病严重程度提出了不同的手术方法。对于Ⅰ组患者建议简单彻底的颈部切开术和纵隔引流。ⅡA组患者建议简单彻底的颈部切开术和前纵隔引流,前纵隔引流通过胸骨切开术。ⅡB组患者,颈部切开联合后纵隔引流,后纵隔引流无法通过胸骨切开术完成,需行右侧开胸术,有时为了更好地清创和引流后纵隔甚至需行对侧开胸术。对于少数轻症患者可通过保守治疗治愈。抗生素的使用为早期广谱,后续再根据培养及药敏结果调整方案。

专家点评

急性纵隔炎是累及纵隔及周围组织脏器的严重感染,下行性坏死性纵隔炎(DNM)则是最为严重的纵隔炎之一。文献报道,DNM的成功救治有三要素:①早期诊断,主要是疑诊时及早行颈部和胸部CT检查;②积极地经颈部/胸腔外科引流手术,但具体术式仍有争议;③有效的围手术期抗生素治疗。尽管本例患者在咽喉部感染后10余天进行了全身抗感染治疗,但感染仍下行扩展至纵隔,病情危重,出现了呼吸衰竭和重度营养不良。入院后虽经胸腔冲洗、全身抗生素治疗和肠内联合肠外营养支持,但疗效不明显。后经多次胸腔和纵隔脓腔穿刺抽液并结合全身抗生素治疗,最终痊愈。该患者在发病初期即出现咽喉痒痛、吞咽困难,右颈部肿大伴高热,此时如及时行颈部和胸部CT检查可尽早发现纵隔炎的可能。该病例给我们提示:一旦明确诊断,积极脓腔引流(尤其是纵隔脓腔)和全身有效的抗感染是治疗成功的关键。[1] Pearse H E. Mediastinitis following cervical suppuration[J]. Ann Surg, 1938, 107:588-611.

[2] Estrera A S, Landay M J, Grisham J M, et al. Descending necrotizing mediastinitis[J]. Surg Gynecol Obstet, 1983, 157:545-552.

[3] Sokouti M, Nezafati S. Descending necrotizing mediastinitis of oropharyngeal infections[J]. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects, 2009, 3:82-85.

[4] Ridder G J, Maier W, Kinzer S, et al. Descending necrotizing mediastinitis: contemporary trends in etiology, diagnosis, management, and outcome[J]. Ann Surg, 2010, 251:528-534.

[5] Endo S, Murayama F, Hasegawa T, et al. Guideline of surgical management based on diffusion of descending necrotizing mediastinitis[J]. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg, 1999, 47:14-19.

[6] Mazzella A, Santagata M, Cecere A, et al. Descending necrotizing mediastinitis in the elderly patients[J]. Open Med, 2016, 11:449-460.

【注:本文仅用于学术内容的传播和交流,不用于任何商业和推广】

后可发表评论

后可发表评论

公众号

公众号

客服微信

客服微信