登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

作者:李云霞,刘丽芬

单位:沈阳市第四人民医院呼吸与危重症医学科

1. 一般情况

患者女性,68岁,体重60 kg,身高162 cm,BMI 22.90 kg/m2。入院时间:2023年11月6日。主诉:活动后气短半年,发热1月余,呼吸困难1周。

2. 现病史

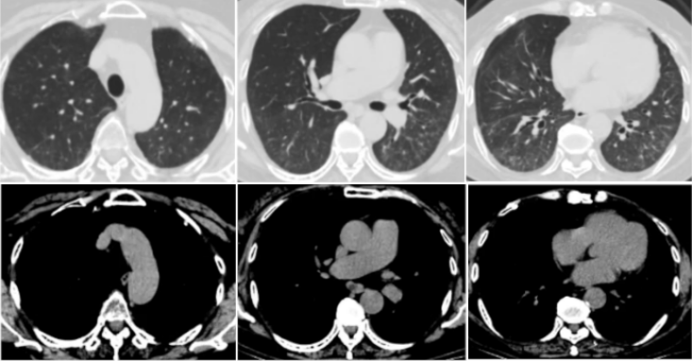

患者半年前无明显诱因出现活动后气短,于外院完善肺CT检查示“双肺感染性病变,双肺下叶间质性改变”(图1),由于未行支气管肺泡灌洗及病理等检查,临床考虑“机化性肺炎可能”,给予口服甲浓尼龙40 mg qd po治疗,逐渐减量至8 mg qd po,口服疗程2个月,复查胸部CT较前有所好转(图2),后患者自行停药。近1月余患者开始出现间断发热,体温37.5℃左右,无明显畏寒及寒战,略气短,自服中药治疗效果不佳。1周前出现呼吸困难,咳嗽,咳少量白痰,仍间断低热,无胸痛及咯血,无双下肢水肿,无明显平卧受限。于我院门诊就诊,完善肺CT提示“双肺间质性炎症,胸腔积液”,为求进一步诊治,于2023年11月6日收入呼吸科普通病房。患者自发病以来,精神状态差,偶有头痛,无头晕、无恶心及呕吐,纳差,睡眠差,二便如常,近期体重无明显减轻。

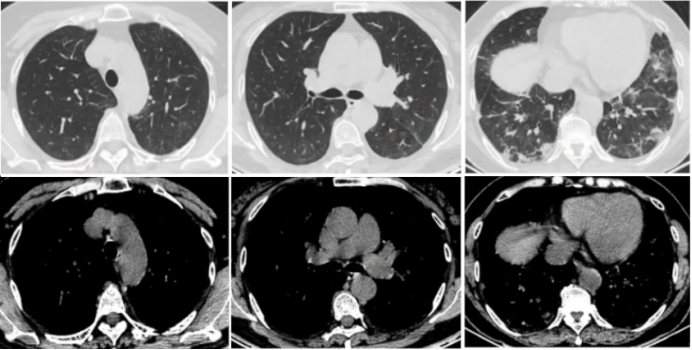

图1 患者外院高分辨率CT(2023-06-20)

图2 复查胸部CT(2023-08-04)

3. 既往史

患者有类风湿关节炎19年,长期口服硫酸羟氯喹片和来氟米特片,11年前开始服用醋酸泼尼松龙,具体用量描述不详。2022年12月感染新冠病毒,后治愈。否认高血压、糖尿病、冠心病病史,无输血史、无药物过敏及食物过敏史,无手术、外伤史。

4. 家族史及个人史

家族史无特殊。否认粉尘、毒物及放射性物质接触史;无吸烟饮酒史。

5. 体格检查

体温37℃,脉搏113次/min,呼吸24次/min,血压129/68 mmHg,SpO2 88%(未吸氧)。急性面容,呼吸急促,自主体位,双侧瞳孔等大,对光反射正常,口唇发绀,双肺呼吸音粗,双肺闻及散在干/湿啰音,听诊心率113次/min,律齐,各瓣膜区未闻及病理性杂音,腹软,无肌紧张,Murphy征阴性,双下肢无水肿,双手指指端处、双臂肘部红斑样皮损。

6. 辅助检查(2023-11-06)

血气分析(高流量吸氧FiO2 0.55):pH 7.46,PaCO2 40 mmHg,PaO2 70 mmHg,HCO3- 28.4 mmol/L,Lac 0.7 mmol/L,钾 3.2 mmol/L,钠135 mmol/L,氧合指数129 mmHg。

血常规+C反应蛋白:白细胞19.81×109/L,血红蛋白120 g/L,血小板229×109/L,中性粒细胞百分比85.4%,淋巴细胞百分比7.4%,C反应蛋白27.88 mg/L。

脑钠肽39.17 pg/ml,肌钙蛋白I 0.006 ng/ml。

凝血系列:凝血酶原时间12.1 s,国际标准化比值1.05,活化部分凝血活酶时间21.1 s,纤维蛋白原3.36 g/L,D-二聚体1.61 μg/ml。

心肌酶谱:谷草转氨酶18 U/L,乳酸脱氢酶365 U/L,肌酸激酶132 U/L,羟丁酸脱氢酶270 U/L。

即时血糖5.2 mmol/L。

心电图:大致正常。

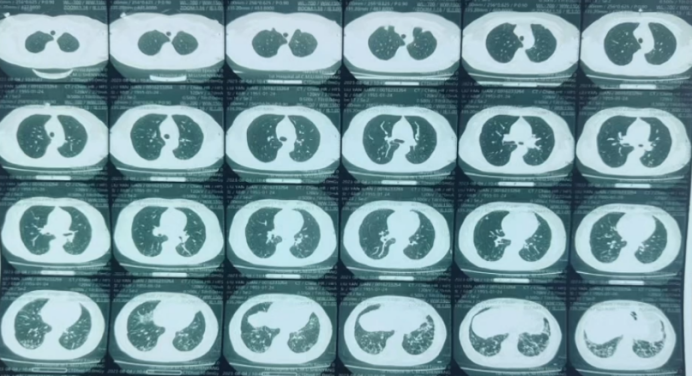

胸部CT: 双肺间质性炎症, 胸腔积液(图3)。

图3 入院胸部CT(2023-11-06)

7. 初步诊断

间质性肺炎急性加重合并肺部感染;Ⅰ型呼吸衰竭。

1. 病例特点

老年女性,社区起病,活动后气短半年,低热1个月,呼吸困难加重,半年前诊断“机化性肺炎”,口服甲泼尼龙40 mg,逐渐减量至停药。

查体:体温37℃,脉搏113次/min,呼吸24次/min,血压129/68 mmHg,SpO2 88%(未吸氧),神清,双肺呼吸音粗,可闻及散在干/湿啰音,心率113次/min,双手指指端处、双臂肘部皮损。

化验提示白细胞总数明显升高,淋巴细胞百分比降低,C反应蛋白轻度升高。

影像学:胸部CT可见双肺间质性炎症。

呼吸窘迫,Ⅰ型呼吸衰竭,氧合指数129 mmHg。

2. 诊治思路

结合患者病史、临床表现及辅助检查,具体诊治思路如下:

(1)肺部感染相关:患者既往确诊机化性肺炎,此次出现活动后气短半年、间断发热1月、呼吸困难1周,伴白细胞总数及中性粒细胞百分比升高,影像学示弥漫性间质性肺炎,氧合指数偏低且合并ARDS,考虑间质性肺炎急性加重合并肺部感染。

(2)结缔组织疾病相关: 患者存在双手指指端、双臂肘部红斑样皮损, 既往抗核抗体阳性, 结合此类表现, 考虑结缔组织疾病可能性大, 需进一步完善相关自身免疫病筛查辅助诊断。

(3)病毒感染相关:患者长期口服激素,处于免疫抑制状态,发病时为流感高发季节,影像学呈现间质性改变,需警惕病毒感染因素,需完善新冠、甲流等病原学检测,排除新冠、甲流等病毒感染可能。

3. 辅助检查

肌炎抗体:PL-7抗体IgG阳性,SSA/Ro52抗体IgG阳性。

抗核抗体谱:抗核抗体>400.00 RU/ml,抗Ro52抗体>400.00 RU/ml。

淋巴细胞亚群测定:总T淋巴细胞272.0个/μl,总T淋巴细胞比率28.0%,T辅助细胞34.0个/μl,T辅助细胞比率14.0%,T抑制细胞123.0个/μl,T抑制细胞比率13.0%,NK细胞比率61.0%。

肺炎衣原体抗体lgM检测,病毒系列(血),肺炎支原体抗体测定:巨细胞病毒抗体lgG 5662.01 AU/ml,肺炎支原体lgG抗体90.00S/CO。

过敏原检测(血清):总IgE 45.30 lU/ml。

风湿系列,免疫球蛋白补体测定:C反应蛋白63.60 mg/L,抗环瓜氨酸多肽抗体34.53 RU/ml。

甲型流感病毒RNA定性测定(咽拭子):阴性。

新型冠状病毒核酸检测(咽拭子):阴性。

针对患者症状体征及化验回报, 考虑为结缔组织病(皮肌炎可能性大)继发间质性肺炎。

4. 确定诊断

间质性肺炎急性加重合并肺部感染;结缔组织病,皮肌炎可能性大;Ⅰ型呼吸衰竭;重度ARDS。

5. 初始治疗方案

(1)呼吸支持:高流量呼吸湿化治疗(流量50 L/min,FiO2 65%)。

(2)抗感染:头孢他啶2.0 g bid ivgtt。

(3)抗炎:甲泼尼龙冲击治疗500 mg qd ivgtt 3天→甲泼尼龙240 mg qd ivgtt 4天→甲泼尼龙60 mg qd po。

(5)化痰:氨溴索30 mg bid iv

(6)保护胃黏膜:艾司奥美拉唑40 mg qd ivgtt。

(7)改善ARDS:西维来司他钠0.3 g qd ivgtt(泵控)。

6. 疗效评估

2023年11月10日HRCT:双肺间质性炎症较前(11月6日)略加重,双侧胸腔积液(图4)。

图4 复查胸部CT(2023-11-10)

7. 病情恶化

患者入院后第11天(11月16日)活动后出现血氧下降,活动耐力极差,予储氧面罩联合高流量吸氧(FiO2 95%,流速60 L/min),指脉氧饱和度维持于75%~85%,血氧仍维持不住,予无创呼吸机辅助通气(IPAP 18 cmH2O,EPAP 6 cmH2O),半小时后患者仍呼吸困难,端坐呼吸,口唇发绀,心电监护示:SpO2 72%,心率110次/min,130/80 mmHg,呼吸45次/min,转至RICU治疗。

1. 转入RICU

入RICU血气分析:pH 7.39,PaCO2 51.6 mmHg,PaO2 52 mmHg,Lac 0.4 mmol/L,氧合指数52 mmHg。考虑间质性肺炎急性加重,ARDS(重度)。

患者病情快速进展,呼吸窘迫明显,立即予气管插管呼吸机辅助通气,加强镇静、镇痛降低耗氧。

患者上机后采用肺保护性通气策略,潮气量6 ml/kg,PEEP 10 cmH2O,吸入纯氧条件下,充分镇静镇痛及肌松状态下,呼吸频率35次/min,PaO2/FiO2<50 mmHg超过3小时。

2. 启动ECMO治疗

该患者年龄68岁,有创机械通气不足24小时,符合ECMO治疗指征,于转入当天(11月16)14:15启动VV-ECMO治疗。

VV-ECMO参数:转速3500 r/min,血流量4.4 L/min,气流量4 L/min,FiO2 100%。呼吸机PCV模式,PC 15 cmH2O,f 12 次/min,PEEP 8 cmH2O,FiO2 0.50,VT 200 ml左右。

监护示:心率90次/min,呼吸12 次/min,血压124/80 mmHg,SpO2 100%。

查体:镇静状态,RASS评分-3分,口唇无发绀,心率90次/min,双肺呼吸音粗,可闻及湿啰音,腹软,无肌紧张,双下肢轻度水肿。

复查血气分析:pH 7.47,PaCO2 40.1 mmHg,PaO2 98 mmHg,HCO3- 29.1 mmol/L,Lac 0.6 mmol/L。

予肝素泵入抗凝,每4小时监测APTT并调整肝素用量,监测血常规、血气分析。

3. 调整治疗方案

考虑患者存在间质性肺炎急性加重,予甲泼尼龙80 mg bid静脉滴注。

考虑患者合并感染,予美罗培南1.0 g q8h联合莫西沙星400 mg qd静脉滴注,并完善肺泡灌洗液(BALF)mNGS以明确病原体。

患者处于免疫抑制状态,予免疫球蛋白20 g qd静脉滴注。

考虑患者重度ARDS合并全身炎症反应综合征,予西维来司他钠0.3 g qd泵控静滴。

4. ECMO治疗第2天

ECMO上机第2天(11月17日),患者氧合较前改善,调整VV-ECMO参数:转速3500 r/min,血流量4.2 L/min,FiO2 60%,气流量3.5 L/min。呼吸机参数:PCV模式,PC 15 cmH2O,PEEP 8 cmH2O,f 15次/min,FiO2 50%,VT 250~280 ml。

监护示:心率69次/min,呼吸18次/min,血压155/75 mmHg,SpO2 100%。

血气分析:pH 7.52,PaCO2 35.8 mmHg,PaO2 108 mmHg,SaO2 98.4%。

容量管理:入5656 ml,出3118 ml。

患者氧合较前改善,下调ECMO氧浓度。

5. 病原学回报

11月18日BALF mNGS结果回报:未检出病原体。因此更加明确间质性肺炎急性加重的诊断。但考虑患者有机械通气和ECMO管路,且患者白细胞及CRP偏高,为了避免医院获得性肺炎(HAP)发生,停用莫西沙星静脉滴注,继续美罗培南抗感染治疗2天,抗生素降级为哌拉西林他唑巴坦继续治疗。

6. ECMO治疗第8天

ECMO上机第8天(11月23日),VV-ECMO参数:转速3500 r/min,血流量4.3 L/min,氧浓度0.4,气流量4 L/min。呼吸机参数:PCV模式,PC 13 cmH2O,PEEP 7 cmH2O,f 15次/min,FiO2 50%,VT 160~230 ml。

监护示:心率85次/min,呼吸15次/min,血压145/81 mmHg,SpO2 98%。

血气分析:pH 7.43,PaCO2 43.4 mmHg,PaO2 105 mmHg,SaO2 98.0%。

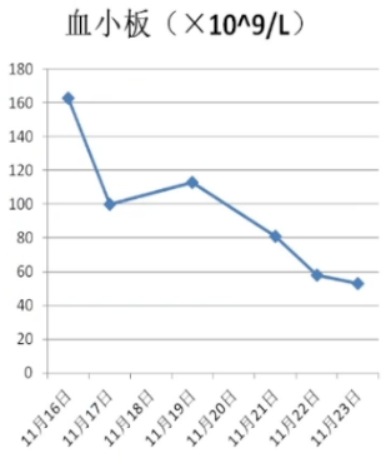

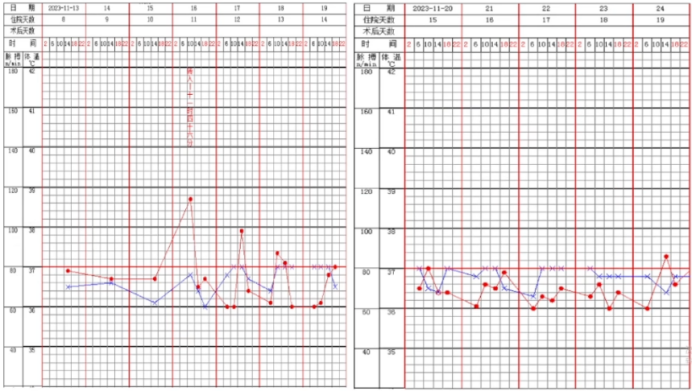

患者血小板逐渐下降(图5),不能除外肝素诱导的血小板减少(HIT)以及ECMO机器运转过程中的消耗,因此更换为阿加曲班抗凝。

图5 患者血小板变化情况

7. ECMO期间呼吸支持治疗情况

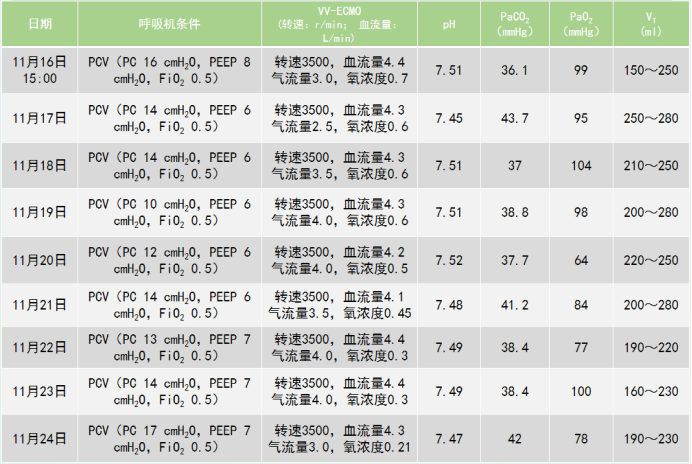

通过梳理有创机械通气及VV-ECMO参数变化,可见患者呼吸支持需求呈逐步下调趋势(表1):呼吸机参数:PC从16 cmH2O逐步调整至12 cmH2O,PEEP和FiO2也随病情动态优化;潮气量波动中整体趋于稳定,反映肺通气功能逐步适配自身需求。

ECMO支持:氧浓度从初始较高水平,逐步下调至0.5,11月24日甚至低至0.21(接近空气氧浓度),此时ECMO更多承担排二氧化碳功能。结合氧合指数、血气分析等指标,提示患者自身肺氧合能力逐步恢复,对外源呼吸支持的依赖度降低,氧合功能呈持续改善趋势。

简言之,随治疗推进,患者肺脏自身代偿与修复作用显现,呼吸支持(呼吸机+ECMO)的 “替代需求”下降,病情朝向积极方向转归,11月24日的数据也验证了氧合功能的逐步好转。

表1 患者ECMO治疗期间呼吸支持情况

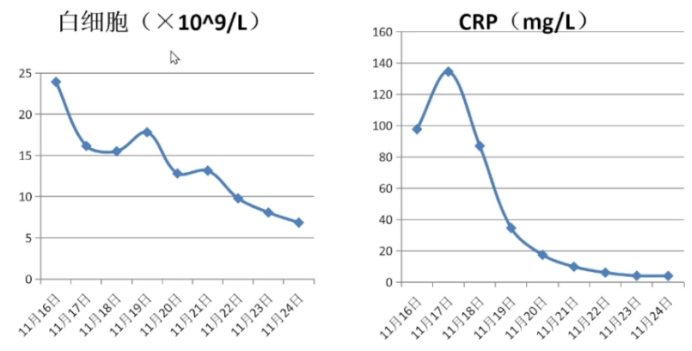

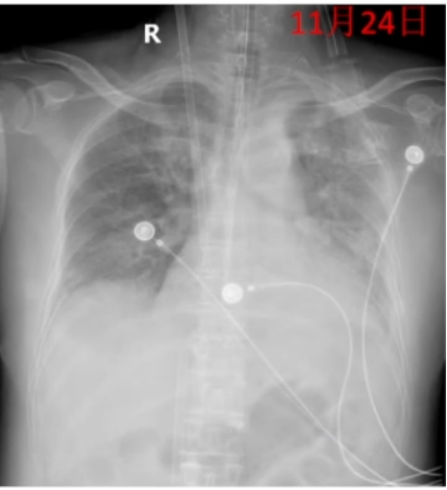

8. 炎症主要检查指标变化情况

患者白细胞和C反应蛋白均呈下降趋势,肌酸激酶水平也逐渐下降(图6)。治疗期间患者体温正常(图7)。

图6 患者炎症指标及心功能指标变化情况

图7 患者ECMO治疗期间体温变化情况

11月21日复查心脏超声提示正常;脑钠肽19.15 pg/ml,肌钙蛋白I 0.111 ng/ml。

随着患者病情好转,抗生素逐渐下调,最终停用。为了抑制肺纤维化,后期加入尼达尼布150 mg bid po。具体治疗方案见表2。

表2 患者治疗期间治疗方案

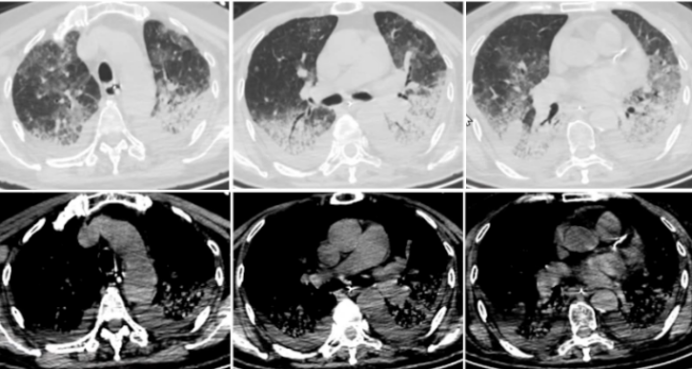

9. ECMO治疗第9天

在ECMO上机第9天,患者感染指标较前明显好转,ECMO参数及呼吸机参数均呈下调趋势,复查胸片较前好转(图8),氧合可,予VV-ECMO气流量调至0,逐步尝试撤机试验。

图8 复查胸片

10. ECMO撤机

11月24日上午7时启动撤机试验,持续至当天下午15时,期间维持氧浓度0.21,并将气流量调至0。监测显示,氧合指数未出现明显恶化,提示患者自身肺功能可在低辅助条件下维持氧合,遂实施ECMO撤离操作。

表3 ECMO尝试撤机期间呼吸支持情况

11月24日15:40分成功撤离,共上机8天。

术后监护示:血压135/65 mmHg,心率93次/min,呼吸16次/min,SpO2 96%。

呼吸支持:PC模式,PC 17 cmH2O,f 18次/min,PEEP 7 cmH2O,FiO2 60%。

血气分析:pH 7.43,PaCO2 47.8 mmHg,PaO2 192 mmHg,HCO3- 31.5 mmol/L,氧合指数240 mmHg。

11. 调整抗生素

11月26日,患者出现发热,体温最高37.9℃,复查血常规+C反应蛋白:白细胞16.69×109/L,中性粒细胞百分比94.50%,C反应蛋白16.05 mg/L;患者痰量较前增多,可吸出黄白黏痰。ECMO上机期间,水箱持续维持37℃恒温,干扰了体温监测的准确性。撤去ECMO后,不再受其恒温影响,患者自身真实体温得以显现,表现为体温升高,这也反映出机体原本的体温状态。考虑患者VAP/HAP,予头孢哌酮钠舒巴坦钠3.0 g q8h静脉滴注。

12. 疗效评价

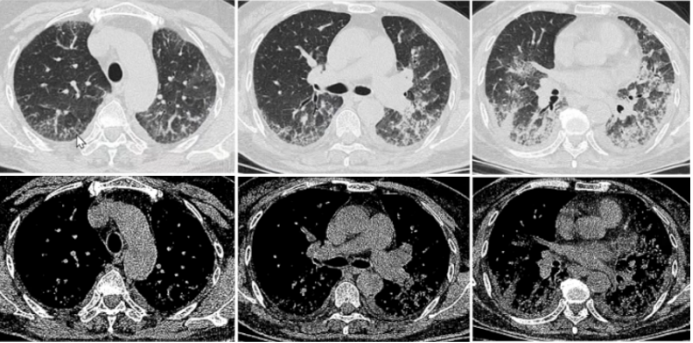

11月27日胸部CT:双肺间质性炎症局部较前(11月10日)略吸收,双侧胸腔积液(图9)。

图9 复查胸部CT(2023-11-27)

11月27日患者神志清,问话示意,存在遵嘱动作,血流动力学稳定,氧合指数>150 mmHg,经评估符合拔管撤机指征,予拔出气管插管,序贯高流量氧疗(流速45 L/min。FiO2 0.6)。

11月27日患者呼吸状态良好,体温恢复正常,白细胞逐渐下降,C反应蛋白逐渐下降至正常,降钙素原正常。将激素减量至40 mg qd;考虑患者需长期应用激素,予加用复方新诺明2片qd po预防肺孢子菌肺炎。撤机后治疗方案见表4。

表4 撤机后治疗方案及炎症指标变化情况

患者精神状态良好, 更换鼻导管吸氧5 L/min, 指脉氧饱和度波动于89%~95%,无发热。

血气分析:pH 7.52,PaCO2 40.9 mmHg,PaO2 79 mmHg,HCO3- 32.0 mmol/L,氧合指数192 mmHg。

13. 临床转归

患者于2023年12月1日出院,于家中间断鼻导管吸氧及无创呼吸机支持,指脉氧饱和度维持在88%~95%,自行排尿及经口进食,规律口服甲泼尼龙片48 mg qd,尼达尼布150 mg bid抗纤维化治疗。

14. 随访

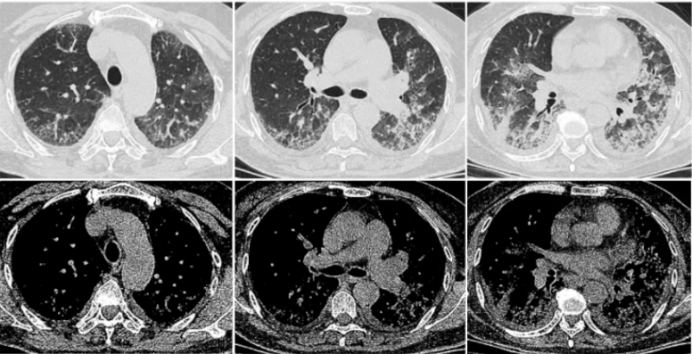

2024年2月22日随访胸部CT示: 双肺间质性炎症全部吸收(图10)。继续予甲泼尼龙片40 mg qd、尼达尼布150 mg bid治疗, 经风湿免疫科会诊, 予环磷酰胺1.0 g每月1次冲击治疗。

图10 随访胸部CT(2024-02-22)

急性间质性肺炎(AIP)或特发性肺纤维化急性加重(AE-IPF)临床表现可等同于不明病因所致的ARDS。本例患者在使用机械通气及ECMO的基础上予以大剂量糖皮质激素、调节免疫并及时行尼达尼布抗肺纤维化治疗,患者病情好转明显。因此在AIP或AE-IPF的患者中,临床上我们可以采用大剂量糖皮质激素冲击联合机械通气及ECMO的方法来治疗这种危重症患者,同时尽早启动尼达尼布抗纤维化治疗可以有效减轻急性期炎症、改善肺功能、延缓病情进展、提高患者生存率。

研究显示,对于有明确可逆原因的间质性肺病急性加重(AE-ILD)患者应考虑ECMO,或作为适合肺移植患者的桥接疗法。AIP继发ARDS患者早期如果已采取肺保护策略、高水平的呼气未正压通气,但氧合指数仍进行性下降,应立即采取其他干预措施,如VV-ECMO支持联合俯卧位通气,可以复张肺背侧区域,改善肺的顺应性,促进肺部引流,进而改善氧合,降低病死率;有条件者推荐清醒ECMO支持。

临床处理中,需严格把控ECMO上机指征,一旦符合,及时启动ECMO治疗。通过ECMO纠正患者ARDS状态,避免因持续乏氧引发多脏器损伤,为肺部损伤的救治与修复争取时间窗。针对间质性肺炎急性加重合并急性呼吸衰竭,应遵循ARDS标准化管理路径干预。对于间质性肺疾病患者,要重视激素合理应用,精准把握抗纤维化治疗时机,及时启用尼达尼布等药物,通过规范用药遏制病情进展。同时,需建立定期随访机制,动态评估患者病情,依据个体差异调整诊疗方案,实现精准、长效管理。

科室介绍

沈阳市第四人民医院RICU兼具MICU功能,依托于辽宁省临床重点专科—呼吸与危重症医学科,开放床位19张(含加床2张),其中隔离间3个。现有医护人员39人,其中医师11人,护师28人,高级职称5人,博士1人。2020年获评PCCM规范化建设达标单位,2021年被评为精准医疗集成应用示范体系推广单位,2023年获得首批间质性肺疾病(ILD)规范诊疗中心达标单位,同年加入国家呼吸中心专科医联体。RICU病房实施全封闭化管理,每日探视时间14:00-14:30。收治病种范围:呼吸危重症疾病、ARDS、脓毒症休克等,各种内科危重症疾病,需要各种呼吸支持方式的呼吸衰竭,需要肾脏替代治疗的肾功能不全、心功能不全、危及生命的慢性脏器功能不全患者,经医院RRT小组抢救后需要转入重症监护室机械通气的患者,需要ECMO支持下呼吸介入手术的患者等。

近年来,在科室负责人李云霞主任的带领下,危重症抢救能力不断提升,精准应用呼吸机、ECMO等生命支持技术的能力增强,复杂病情判断及多器官功能维护水平提升。多学科团队(急诊、重症、麻醉等)联动更高效,分工明确、配合默契,抢救流程标准化、规范化。RICU开展的诊疗技术包括:可视喉镜气管插管术、纤支镜下气管插管术、胸腔穿刺置管术、胸腔闭式引流术、纤维支气管镜检查、肺泡灌洗术、中心静脉置管术、PiCCO监测、有创动脉血压监测、连续性肾脏替代治疗(CRRT)、血浆置换、人工肝(DPMAS+PE)等重症血液净化技术、ECMO以及各种呼吸支持技术、机械辅助排痰、气道廓清、床旁呼吸康复等。医疗技术飞速发展的同时,科研教学能力逐步提升,近年来主持或参与课题10余项,发表SCI论文20余篇,中文核心期刊论文50余篇。获得科研成果奖3项。学术任职30余个。科室定期进行主任查房和护士长查房,积极开展业务学习。

作者介绍

李云霞

主任医师,医学博士,硕士研究生导师,沈阳市第四人民医院呼吸与危重症医学科RICU病房主任,科室负责人。沈阳市首批盛京人才“引博工程”人才,第十届沈阳市“尊重知识、尊重知识、尊重人才、尊重创造”先进工作者。2009年9月参加临床工作,目前从事临床工作16年,2016年毕业于中国医科大学,获得内科学博士学位。中国医师协会呼吸医师分会青年工作组委员,辽宁省肺栓塞与深静脉血栓防治联盟医院管理学组组员,辽宁省医学会呼吸病学分会青年委员,辽宁省医学会呼吸病学分会第九届危重症学组秘书,辽宁省免疫学会呼吸免疫分会委员,辽宁省细胞生物学会重症救治与细胞学研究专业委员会理事,辽宁省细胞生物学会细胞结核MDT委员会常务理事,辽宁省细胞生物学会肿瘤智能医疗专委会理事,辽宁省生命科学学会风湿病学分会委员,辽宁省微生物学学会委员,辽宁省医学信息与健康工程学会委员,辽宁省健康教育协会会员,《实用医学杂志》审稿专家。全国肺栓塞和深静脉血栓形成防治能力建设项目评审专家,沈阳市医疗管理质控中心专家,沈阳市呼吸内科专业医疗质控专家。

近年来致力于呼吸危重症疾病的精细化治疗,多次于国家呼吸医学中心进修学习。主持完成国家级子课题1项,参与中日友好医院国家重点研发项目2项,完成辽宁省课题2项,沈阳医学院课题4项,参与国家自然基金、沈阳市科技局重大课题等多个课题。获辽宁省科学技术成果奖二等奖1项,沈阳市科学技术成果奖二等奖1项,三等奖1项。参编规划教材4部。在国内外学术期刊上发表学术论文20余篇,其中SCI收录论文20余篇,第一作者8篇,影响因子30分。

刘丽芬

主任医师,医学硕士,沈阳市第四人民医院RICU医疗组组长,从事临床工作10余年,擅长重症肺炎、重症支气管哮喘、慢阻肺急性加重、脓毒症休克、ARDS等危重症病人的救治,人工气道的建立,有创、无创机械通气,血流动力学监测,床旁CRRT等技术。

本文仅用于学术内容的探讨和交流,不用于任何商业和推广,亦不作为最终的临床决策。临床实践需根据患者的具体情况选择适宜的处理措施。

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信