登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

作者:孙文逵

单位:南京医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科

社区获得性肺炎(CAP)作为呼吸系统常见的感染性疾病,其发病率和病死率始终居于感染性疾病前列。据2013年中国卫生统计年鉴记载:2012年CAP患者的平均死亡率为17.46/10万人。2016年我国23个省份覆盖总人口4.2752亿城镇人口中,CAP发生率约为7.13/(1000 人·年 ) ,男性的发病率略高于女性。CAP的病死率与患者病情严重程度相关。据德国CAP监测网络(CAPNETZ)数据显示,成人CAP患者总体30天病死率为8.6%,其中门诊病死率仅为0.8%,而住院患者显著升至12.2%。美国监测数据显示,住院CAP患者中21%需转入ICU治疗,其中26%需要机械通气。而多项研究也表明,ICU重症社区获得性肺炎(SCAP)患者30天病死率达到23%~47%。

老年人罹患CAP的易感性远高于青壮年人群,并且预后更加凶险。流行病学数据显示,美国65~79岁住院患者CAP的发病率为每年6.3/1000人,而>80岁患者CAP的发病率增至每年16.4/1000人。日本研究同样显示,65~74岁人群发病率为每年10.7/1000人,>75岁人群发病率高达每年42.9/1000人。CAP住院患者中≥65岁的老年人占比达28.7%,且病死率呈显著年龄梯度,其中65~69岁患者病死率为23.55/10万人,>85岁患者急剧上升至864.17/10万人。

在青壮年(年龄<60岁)CAP患者的重症转化率为12.9%,而老年(年龄≥60岁)患者显著升高至21.7%。在预后方面,轻症患者死亡率在5%左右,住院患者死亡率为10%,而需要重症监护的CAP患者死亡率超过30%。60岁以下人群罹患SCAP的危险因素有:①年龄≥50岁;②糖尿病;③慢性肝脏疾病;④军团菌肺炎。

除老年人群外,免疫抑制宿主同样是SCAP的高危易感人群。随着免疫抑制治疗的广泛应用,该群体已扩展至包括:①原发性免疫缺陷(如HIV/AIDS,CD4+<200/μl);②继发性免疫抑制(实体肿瘤及血液系统恶性肿瘤、放化疗后粒细胞缺乏);③医源性免疫抑制(实体器官/造血干细胞移植受者、长期大剂量应用糖皮质激素[泼尼松≥20mg/d×2周]、接受生物免疫调节剂以及接受改善病情的抗风湿药或其他免疫抑制剂使用者等)。此类患者有一定的临床特征,例如:感染病原微生物构成复杂多样,并且肺炎相关并发症的临床表现出现早而较为隐匿,易与原发疾病混淆,易导致病情评估不充分和早期治疗不充分。

《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)》中对于SCAP的诊断标准分为主要标准和次要标准。主要标准包括:①需要气管插管行机械通气治疗;②脓毒症休克经积极液体复苏后仍需要血管活性药物治疗。次要标准包括:①呼吸频率>30次/min;②氧合指数≤250 mmHg;③多肺叶浸润;④意识障碍和/或定向障碍;⑤血尿素氮≥7.14 mmol/L;⑥收缩压<90 mmHg需要积极的液体复苏。指南指出,符合上述1项主要标准或≥3项次要标准者可诊断为SCAP,有条件时可收住ICU。

1. 细菌感染

既往流行病学调查显示,肺炎支原体和肺炎链球菌是我国成人CAP主要的病原体,其他常见病原体包括流感嗜血杆菌、肺炎衣原体、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌;铜绿假单胞菌和鲍曼不动杆菌少见。

2022年瞿介明教授团队在Emerg Microbes Infect 杂志发表了一项多中心前瞻性研究,该研究将传统培养、抗原检测、PCR和mNGS相结合,用于SCAP病原体鉴定和临床结果分析,共有17家教学医院参与。结果显示:位居SCAP前5位的常见病原菌分别是流感病毒(23.2%,46/198)、肺炎链球菌(19.6%,39/198)、肠杆菌科(14.6%,29/198)、嗜肺军团菌(12.6%,25/198)、肺炎支原体(11.1%,22/198。排在第六位的是鹦鹉热衣原体(15例)。从病原体种类来看,细菌占比最大(37%),其次是病毒(16%),混合感染占比9%,且有28%未检出病原体。该研究强调临床医生需提高对非典型病原体的警惕性,例如鹦鹉热衣原体和钩端螺旋体。该研究数据显示,联合检测方法的诊断率高达74.2%(222/299),而仅使用常规培养的诊断率为14.4%(43/299),不使用mNGS时的诊断率为40.8%(122/299)。这一结果证实,mNGS可显著改善病原体的诊断效能,为临床诊疗中明确责任病原体及目标治疗提供了重要依据。从区域分布来看,在南方,鹦鹉热衣原体在所有病原体中排在第六位,但在北方,流感病毒的占比最高。此外,病原体鉴定组和未鉴定组的死亡率分别为21.7%和25.9%。由此亦可见明确病原学诊断的重要性。

SCAP的病原谱包括肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、军团菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌及肠杆菌中的大肠埃希菌等,所以其病原谱要广于CAP。其中,流感嗜血杆菌和肺炎链球菌最为常见,典型病原体中嗜肺军团菌比例较高(8.6%~33%)。此外,病毒性肺炎及耐药菌感染问题仍然不容忽视。当前SCAP的病原学诊断仍面临挑战,研究数据表明:CAP病例中仅有61.1%能明确病原体,显著低于呼吸机相关性肺炎(VAP)90.9%的病原体检出率。

一项为期3年的前瞻性多中心队列研究发现,在656例CAP患者中,排名前7位的病原体依次是:肺炎链球菌(28.2%)、流感嗜血杆菌(10.5%)、大肠杆菌科细菌(6.6%)、卡他莫拉菌(5%)、金黄色葡萄球菌(4.1%)、铜绿假单胞菌(3.5%)、肺炎克雷伯菌(2.9%)。由此可见,CAP的病原体仍然以细菌为主。

也有研究提出要关注SCAP核心感染菌(PES),即肺炎链球菌、产超广谱β-内酰胺酶肠杆菌科细菌以及耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),这些病原体很可能耐药,且有高毒力,需要更早期用药覆盖。有学者对PES病原体感染风险进行了评估,多因素回归分析预测PES感染危险因素包括以下:①年龄>65岁;②男性;③1个月内抗菌药物暴露;④慢性肺部疾病;⑤慢性肾病;⑥精神状态异常;⑦体温>37.8℃。该研究还提出了PES感染风险评分,5分是最优的诊断截断值,敏感性可以达到70%,特异性达到70%,准确性达到71%。该评分似乎能够满足部分经验性判断PES感染的需求。而PES病原体感染的可能性随着危险因素数量的增加而增加(表1)。

表1 SCAP患者PES病原体感染风险

如果超过以下2个以上危险因素,PES感染风险将超过25%,经验性抗菌药物治疗应覆盖PES病原体:①近期抗菌药物暴露;②近期住院;③铜绿假单胞菌或MRSA感染或定植;④低功能状态;⑤免疫抑制。

2. 细菌感染耐药

研究发现,急诊科需要呼吸支持的患者中,多重耐药菌(MDR)感染率在33.3%左右,进一步分层分析表明,不同肺炎类型的MDR感染率存在显著差异:VAP患者中MDR感染比例最高(50.9%),其次是医院获得性肺炎(HAP)(27.9%),而CAP中MDR感染率最低(5.2%)。Shorr等研究提出的肺炎感染MDR评分项目有:近期住院,居住在护理院,血液透析,入住ICU。Aliberti等研究提出MDR感染的独立危险因素包括90天内住院史和居住在护理院或加强护理院。

MDR感染危险因素可以分为三类:①环境因素,例如,近期住院、长期护理、鼻饲、伤口护理、静脉输液、留置导管、透析;②内在因素,例如,慢性肺病、免疫抑制、负压吸引术、抑酸治疗、认知障碍、脑血管疾病、低功能状态、MRSA定植、耐药菌既往感染史、吸烟、糖尿病;③抗生素选择。

3. 免疫抑制宿主SCAP病原学特征

免疫功能正常和免疫功能缺陷患者的病原谱存在一定差异。我国一项前瞻性多中心研究发现,对于免疫功能正常患者,其病原体主要为肺炎链球菌(14.8%)、鼻病毒(9.8%)、流感嗜血杆菌(9.1%)、金黄色葡萄球菌(8.7%)、鹦鹉热衣原体(8.0%)、嗜肺军团菌(7.2%)。而免疫功能缺陷宿主的病原体主要为肺孢子菌(44.6%)、肺炎克雷伯菌(18.5%)、肺炎链球菌(15.4%)、流感嗜血杆菌(13.8%)、铜绿假单胞菌(13.8%)。

4. 病毒感染

在分子诊断技术广泛应用于临床之前,呼吸道病毒感染的流行病学特征和临床意义长期被低估。2010年10月至2012年4月,国内一项针对1013例14~94岁CAP患者的病原分析结果显示:除了流感病毒外,副流感病毒、鼻病毒、腺病毒也可引发CAP;流感病毒性肺炎通常存在于45岁以上的患者,而腺病毒性肺炎常见于青少年和年轻人。美国一项纳入2488例18岁以上成人肺炎患者的研究显示,在病原体分布方面,病毒占23%,细菌占11%,病毒+细菌占3%;在病毒分布中,鼻病毒占33%,流感病毒占22%,人偏肺病毒占16%。

随着分子诊断方法的应用和发展,未来很有可能会越过PCR检测阶段,临床可能会以更低的成本送检NGS等检查。1999年12月至2016年3月210例18岁以上流感患者的研究结果显示,病毒感染的肺炎可继发细菌性感染,病毒和细菌混合性感染占总体肺炎的33.8%,而继发性细菌感染占16.2%。既往常规微生物检测手段无法进行精准诊断混合感染,而分子检测手段则能够进行有效的甄别,指导临床合理选择抗生素和抗病毒药物。

综上,当前阶段SCAP病原体分布的规律是:①以肺炎链球菌为主;②老年人群(尤其是长期吸烟者)感染流感嗜血杆菌比例增加,同时革兰氏阴性杆菌总体检出率增加;③军团菌是CAP的重要病原体之一;④有慢性肺部疾病者革兰氏阴性杆菌(包括铜绿假单胞菌)增加;⑤免疫抑制宿主感染特殊病原体比例明显增加。

SCAP的诊疗涉及感染性休克早期复苏、经验性抗感染治疗、目标性抗感染治疗、辅助治疗等。本文主要就经验性治疗中的降阶梯治疗进行适当阐述。

1. 经验性治疗—降阶梯治疗策略

降阶梯治疗(de-escalation therapy)策略是在2001年3月第21届急诊医学和监护医学国际研讨会和同年7月在第22届国际化疗会议上提出的。美国学者Kollef于2001年以“医院获得性肺炎与降阶梯治疗”为题发表文章,正式使用降阶梯(de-escalation)治疗一词,表述了重症感染的抗菌治疗新理念,为改善重症感染患者预后和避免广谱抗生素过度使用防止耐药之间找到了平衡点。

降阶梯治疗用药原则:第一阶段,开始即选用广谱、强效、足量的抗生素,或通过联合用药,以尽量覆盖可能导致感染的病原微生物。目的在于迅速杀灭病原微生物,防止患者病情迅速恶化导致多器官功能障碍,挽救患者生命,并缩短其住院天数。使用抗生素前留取相应合格标本送病原学检测。第二阶段,当获得病原微生物信息后(一般在用药48~72 h),如病情得到控制、临床症状改善、体温下降,此时再根据微生物学检查和药敏结果,换用相对窄谱的抗菌药物方案,使之更具有针对性,以减少耐药菌的发生,并优化治疗的成本效益比。

2. 经验性治疗—抗菌药物

初始抗生素治疗的选择和时机直接影响患者预后,不恰当的抗生素选择或治疗延迟均会增加死亡风险。而采用降阶梯治疗策略,即短程广谱强效抗生素治疗后及时换用窄谱抗生素,既能保证疗效又不会增加细菌耐药风险。广谱抗生素治疗应尽早开始,并使用足够的剂量,以降低感染在早期迅速进展的可能。一旦获得了细菌培养及药敏结果,就应将广谱抗生素换为针对性的窄谱抗生素,以期最有效地利用医院内资源,降低细菌耐药性产生的可能。

对于中重度CAP患者,4 h内抗菌治疗能明显改善预后。美国一项对18209例因CAP住院患者的回顾性研究表明,在4 h内接受抗生素治疗的患者,其死亡率和30天再入院率有所下降。然而,一项在4 h内接受包括8项初始抗菌治疗时间与CAP患者预后研究的Meta分析显示,并非抗菌治疗启动时间越早,CAP患者的预后越好。所以,《中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016年版)》指出,首剂抗感染药物争取在诊断CAP后尽早使用,以改善疗效,降低病死率,缩短住院时间。但需要注意的是,正确诊断是前提,不能为了追求“早”而忽略必要的鉴别诊断。

《国家抗微生物治疗指南(第2版)》对SCAP患者抗菌药物选择的建议:①疗程:一般为7~14天;②降阶梯:如果血流动力学稳定、临床症状改善、胃肠功能正常,能口服药物的患者,可改为口服药治疗。

鹦鹉热是由鹦鹉热衣原体导致的一种传染性疾病,主要是通过患者呼吸道吸入感染的禽类产生的尿、粪和其他排泄物污染的气溶胶所致。在入住ICU的重症肺炎患者中,鹦鹉热衣原体肺炎的比例高达8%。前述瞿介明教授团队开展的中国成人重症CAP多中心流行病学调查显示,重症鹦鹉热衣原体CAP死亡率为20%。

1. 发病机制

鹦鹉热衣原体首先进入肝和脾的网状上皮细胞进行增殖,再通过血流重新进入肺和其他器官。因此,鹦鹉热是以呼吸道感染为主的全身性感染疾病。鹦鹉热衣原体的感染周期呈现典型的双相发育特征:其感染性形式为细胞外稳定的原体(elementary body,EB),该形态虽无代谢活性但具有强细胞侵袭能力;侵入宿主细胞6 h后,在包涵体内转化为具有二分裂增殖能力的网状体(reticulate body,RB),此阶段虽丧失感染性却是病原体复制的关键期。RB以二分裂方式繁殖,感梁24 h后RB重新分化为EB,在感染后期细胞破裂,EB被释放到细胞外再感染邻近的宿主细胞,这样周而复始地感染新细胞,造成机体出现病理损伤。这种EB→RB→EB的发育转换,既是衣原体独特的生存策略,也为其细胞内寄生提供了生物学基础。

2. 传染源和传播途径

鹦鹉热病例以散发居多,患者多因饲养宠物鹦鹉、接触活禽后患病,爆发病例多有职业接触史。鸟类是鹦鹉热衣原体的主要传染源,常呈隐性感染并通过粪便、眼部及上呼吸道分泌物排菌。鹦鹉热衣原体可在鸟粪中保持感染活性1个月,吸入含有病原体的气溶胶或接触病禽的羽毛后发病。25%的感染病例并无鸟类接触史,可能与自然环境中的鸽子、野鸟等排菌有关。

3. 临床表现

鹦鹉热的呼吸系统表现为流感样症状,高热、畏寒、精神萎靡、头痛、肌肉酸痛等,呼吸道症状多为干咳,重者出现呼吸困难,少数患者伴有胃肠道症状或皮疹;呼吸系统最常受累,以肺炎最为多见;重症患者可迅速进展至ARDS甚至多器官功能衰竭。累及其他系统可表现为心内膜炎、心肌炎、脑炎、肝炎、结膜炎等;外周血白细胞及中性粒细胞计数基本正常,60%的患者出现肝功能异常,主要为不同程度的转氨酶升高,33%的患者合并低钠血症。鹦鹉热衣原体感染后广泛存在于上皮和单核巨噬细胞系统,导致全身多系统症状。早期可以肺外多系统受累起病,患者肺部实变体征常出现较早,可出现肺部啰音,重症患者可于短期内出现呼吸衰竭及ARDS。

4. 诊断

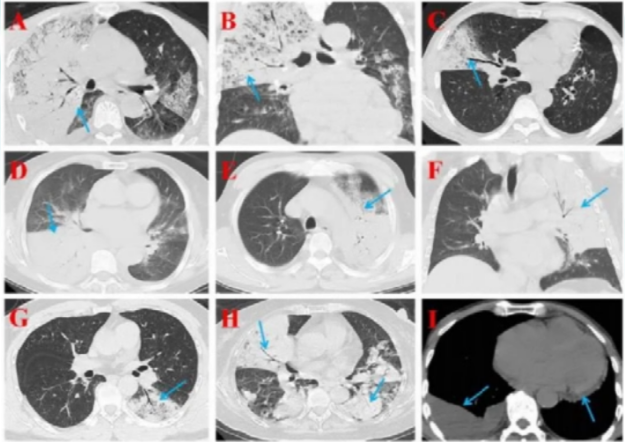

①鹦鹉热衣原体培养:难度高,处理标本时可能被感染,因此生物安全级别要求高,临床很少开展。②鹦鹉热衣原体核酸检测:是较为迅速且可靠的诊断方法,敏感度和特异度均较高。③IgM抗体检测:滴度>1∶16,也可以作为诊断鹦鹉热的血清学证据。但受多种因素的影响,处于急性期早期抗菌素的干预,都有可能导致假阴性结果。因各种原因,以上检测在国内均未普及。④mNGS:血液、痰液和肺泡灌洗液均可以检出鹦鹉热衣原体序列,诊断价值比抗体和PCR更加敏感。可以送检分子检测的标本主要有肺泡灌洗液、痰、经皮肺穿刺组织、经气管镜活检肺组织、胸腔积液/脓液、外周血、福尔马林固定石蜡包埋。⑤影像学:大片肺组织实变或磨玻璃影,伴支气管充气征,病灶呈跳跃性分布(图1)。影像学对于鹦鹉热的诊断特异度低,不推荐作为鹦鹉热的确诊依据,可以用于辅助诊断和鉴别诊断。⑥气管镜:镜下表现无特异性,气道内脓性分泌物并不多。

图1 鹦鹉热患者肺部影像学表现

5. 治疗

①四环素类:如多西环素,是治疗鹦鹉热的首选药物,通常在治疗48 h内体温就能恢复正常,单用多西环素和多西环素联合用药效果相当;②大环内酯类:如阿奇霉素,儿童患病的首选;③喹诺酮类:如莫西沙星,主要用于对四环素不耐受的患者,疗效弱于四环素类。

SCAP患者因病情危重常需入住ICU治疗,且病死率高。因此“早诊断、早治疗”是关键。临床实践表明,初始经验性抗菌药物的合理使用能够改善患者预后,推荐早期、广谱联合使用抗菌药物,明确致病病原体后降阶梯治疗。对于非难治的脓毒症患者,合理使用激素类药物可以改善预后。重症脓毒症和感染性休克需要采取及时、强效的综合治疗措施,包括早期目标导向治疗(EGDT)及全面的器官功能支持治疗。鹦鹉热是一种由鹦鹉热衣原体感染引起的人畜共患疾病,病情凶险且进展快,目前在诊断方面仍然面临一定的挑战,期待未来在诊疗技术、预防和控制方面取得更多的突破,为患者提供更多保障。

参考文献

作者介绍

孙文逵

南京医科大学第一附属医院呼吸与危重症医学科, 主任医师, 副教授, 硕士研究生导师; 中华医学会呼吸病学分会感染学组委员, 中国卫健委抗菌药物专委会国际交流合作工作组委员, 中国研究型医院协会呼吸专业委员会/微生物感染与转化专业委员会委员, 中国老年医学学会呼吸病学分会委员, 中国医药教育协会感染专业委员会青年委员, 江苏省社会办医疗机构协会呼吸病学专业委员会副主任委员, 江苏省医学会呼吸病学分会青年学组副组长、肺部感染学组学术秘书。

声明:

本文仅用于学术内容的探讨和交流,不用于任何商业和推广。临床实践需根据患者的具体情况选择适宜的处理措施。

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信