登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

作者:罗益锋

单位:中山大学附属第一医院呼吸与危重症医学科

机械通气作为呼吸衰竭等危重症患者的关键支持技术,其核心目标之一是通过精准氧疗维持组织氧供、改善器官功能。然而,临床实践中氧疗目标的设定存在一定争议:过低的氧合水平可能导致细胞缺氧损伤,过高也可引发氧化应激、炎症反应等不良后果。近年来,随着危重症医学研究的深入,“统一氧疗目标是否适用于所有患者”这一话题成为焦点,不同患者的人口学特征、基因型、基础疾病、急性病理状态均存在显著的异质性,可能导致相同的氧疗策略产生截然不同的效果。因此,探讨机械通气氧疗目标的个体化策略,对提升危重症患者治疗质量具有重要的临床意义。

1. 危重症患者的个体异质性与氧疗效果有关

危重症患者的临床特征具有高度异质性,包括人口学特征(年龄、性别)、基因型/表型差异、基础疾病(心血管疾病、慢性肺部疾病)、病理状态(脓毒症、急性呼吸窘迫综合征、脑损伤)及治疗干预措施(如血管活性药物使用、液体复苏)等,这些异质性直接导致了氧疗效果的个体差异。因此,“平均治疗效果”无法覆盖所有患者,个体化调整是规避风险的关键。

2. 动脉氧合与病死率的“U型”关系

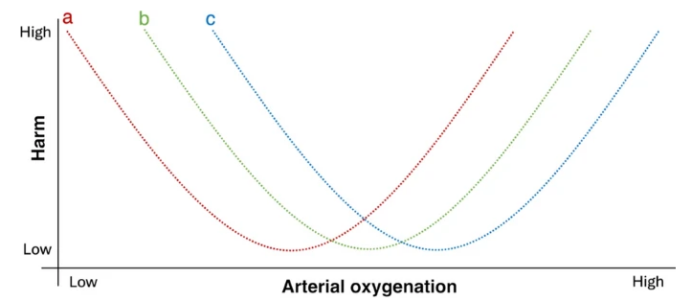

回顾性数据库分析显示,动脉氧合水平与危重患者病死率呈“U型”关系:过低或过高的氧合水平均会显著增加病死率,仅在特定“最佳区间”内可实现最低损伤风险。然而,现有临床试验尚未明确统一的“最佳区间”,也未能使我们更接近一个明确的答案,我们试图解决的问题是“应该给所照护的患者提供多少氧气?”,不同研究中患者群体的异质性导致最佳氧合范围存在差异,这也进一步印证了个体化氧合目标的必要性。

图1所示三条曲线分别代表a、b和c个体对给定动脉氧合水平的反应。在此例中,个体a在较低动脉氧合水平时损害最小,个体c在较高氧合水平时损害最小,而个体b的反应介于两者之间。因此在整个队列中,向一个方向改变氧合可能会改善一些患者的结局,但会对另一些患者的结局带来不利影响。

图1 在异质性危重患者中动脉氧合与损伤之间的关系

图源:Crit Care, 2025, 29(1):50.

3. 低氧损伤的分子机制

低氧是机械通气患者常见的危险因素,其核心损伤机制围绕“细胞能量代谢障碍”展开,具体包括三方面:

(1)细胞能量危机(核心机制):氧是线粒体电子传递链(ETC)的最终电子受体,低氧导致ETC停滞,ATP合成骤降(三磷酸腺苷生成减少90%以上)。ATP依赖的离子泵(Na⁺/K⁺-ATP酶、Ca²⁺-ATP酶)失效,引发细胞内钠钙超载,最终导致细胞水肿、凋亡。同时,无氧代谢代偿激活,1分子葡萄糖仅产生2分子ATP,且伴随大量乳酸生成,诱发代谢性酸中毒(pH<7.2),进一步抑制酶活性、加重离子紊乱。

(2)氧化应激与自由基爆发:持续低氧使缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)异常积累,上调肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)等促炎因子及促凋亡基因(BNIP3),放大炎症损伤;而缺氧后再氧合过程中,线粒体电子漏增加,超氧阴离子(O2-)爆发式产生,引发脂质过氧化、蛋白质变性、DNA断裂(如心肌顿抑)。

(3)微循环障碍与内皮损伤:缺氧诱导血管内皮生长因子(VEGF)释放,增加毛细血管通透性,导致组织水肿(如脑水肿、肺水肿);同时激活凝血因子Ⅻ、抑制抗凝蛋白C/S,诱发高凝状态,增加弥散性血管内凝血(DIC)风险。

4. 高氧损伤的分子机制

高浓度氧疗虽然可以短期纠正低氧,但长期或过量使用同样具有毒性,其损伤机制包括:

(1)活性氧(ROS)过量与抗氧化失衡:高氧环境下,线粒体电子传递链漏电子增多,产生O2-、过氧化氢(H2O2)、羟自由基(・OH)等ROS;若ROS生成速率超过超氧化物歧化酶(SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶的清除能力,将导致脂质过氧化、蛋白质变性、DNA损伤,最终引发细胞凋亡或坏死。

(2)炎症级联反应激活:高氧促进核因子-κB(NF-κB)高表达,释放TNF-α、IL-1β、IL-6等促炎因子,招募中性粒细胞浸润,同时破坏肺泡-毛细血管屏障,增加血管通透性,诱发肺水肿,并抑制肺表面活性物质合成,导致肺泡塌陷。

(3)肺部微生物群失衡:高氧抑制厌氧菌生长,促进耐氧菌(如金黄色葡萄球菌)定植。动物实验显示,高氧暴露3天后小鼠肺部以葡萄球菌为主,且菌群失调先于肺损伤出现;菌群失衡进一步削弱巨噬细胞吞噬能力,形成“感染-炎症”恶性循环。

(4)生理性调节紊乱:慢性阻塞性肺疾病(COPD)患者高浓度吸氧可降低低氧对呼吸中枢的刺激,导致二氧化碳潴留与呼吸抑制;心脏术后再灌注时,高氧自由基爆发可加重缺血-再灌注损伤。

1. 关键临床研究证据

近年来,多项随机对照试验(RCT)对比了“保守氧疗”(较低氧合目标)与“常规氧疗”(较高氧合目标)的疗效,但结果尚未达成共识。

2019年Intensive Care Med杂志发表了一项纳入ICU-ROX脓毒症患者的回顾性分析,该研究纳入251例机械通气的成人脓毒症患者,对比保守氧疗与常规氧疗对患者的影响。结果显示,两组患者90 d病死率无显著差异,且治疗效果的点估计倾向于常规氧疗,但置信区间较大,提示需要更大规模的临床研究加以验证。

2021年JAMA杂志发表了一项多中心RCT研究,该研究探讨了不同氧合目标对全身炎症反应综合征(SIRS)危重患者器官功能障碍的影响。研究最终纳入400例符合2项及以上SIRS标准的危重患者,随机分为正常低值PaO2目标组(60~90 mmHg)与正常高值PaO2目标组(105~135 mmHg)。结果显示两组患者的器官功能障碍发生率并无显著差异。

2022年N Engl J Med杂志发表了一项单中心、非盲法、整群随机交叉试验,研究纳入2018年7月1日至2021年8月31日首次接受有创机械通气的成人患者,随机分配至SpO2较低目标组(88%~92%)、中间目标组(92%~96%)或较高目标组(96%~100%)。结果显示,三组28 d无机械通气天数和病死率均无显著差异,提示SpO2在90%~98%范围内,较低或较高的氧合目标并不改变重症患者的临床预后。

2025年Crit Care杂志发表了一篇纳入11项RCT(共6000余例患者)的汇总分析,除HOT-COVID研究(低氧合组无生命支持存活天数显著长于高氧合组,P=0.009)外,其余研究(如HYPER2S、LOCO2、HOT-ICU等)均未发现保守氧疗与常规氧疗在28 d和90 d病死率、器官功能障碍等终点上的显著差异。

2. 研究结果不一致的原因分析

(1)研究人群基线特征干扰: 不同研究纳入人群的基础疾病、年龄、器官功能状态存在差异, 导致氧疗需求不同。

(2)观察指标差异:部分研究以SpO2为目标,而部分研究以PaO2为目标,指标差异可能导致结果偏倚。

(3)研究设计异质性:不同研究对“保守”与“常规”氧疗的目标界定不同,且干预时长、合并治疗未完全标准化。

(4)平均治疗效果掩盖个体差异:RCT主要提供“平均治疗效果”,但在临床实践中并非所有患者都能从相同治疗中获益。危重患者异质性显著,同一策略可能对部分患者有益,对另一部分有害,导致整体结果无统计学差异。

(5)组织氧供评估不足:上述试验的氧合目标使用的都是SpO2或PaO2,但PaO2或SpO2均不能真正代表组织氧供,只有在保证充分灌注的情况下才能代表器官组织氧供。

3. 核心结论:最佳策略或为个体化

现有研究表明,不存在适用于所有机械通气患者的“统一氧疗策略”。无论是保守氧疗还是常规氧疗,其疗效均受患者临床特征(年龄、基础状态、病理状态)、与生理参数(生命体征、组织灌注)的影响。因此,最佳的氧疗策略或许就是个体化的氧疗策略,需基于患者个体情况动态调整,而非依赖固定目标范围。

1. 基于美国胸科学会(ATS)指南的动态调整原则

2024年Am J Respir Crit Care Med杂志发布的ATS成人ARDS患者临床实践指南,明确提出基于实时监测的个体化氧疗调整建议,具体包括:

(1)明确反对的措施:强反对肺复张策略与高频振荡通气用于常规氧疗优化。

(2)条件性建议的措施:对中重度ARDS患者,条件性建议使用静脉-静脉体外膜氧合(VV-ECMO)或高呼气末正压(PEEP)策略。

(3)强推荐的措施:强推荐俯卧位通气与肺保护性通气策略。

(4)核心原则:需结合动脉血气(PaO2、PaCO2、pH)、组织灌注指标(血乳酸、SvO2)及生命体征(心率、血压、呼吸频率)动态调整氧疗方案,避免固定目标导致的过度或不足氧疗。

2. 机器学习模型在个体化氧疗目标制定中的应用

2024年JAMA杂志发表的一项研究首次将机器学习用于机械通气患者个体化氧疗目标预测,为临床实践提供了量化工具。该研究根据一项随机试验(PILOT研究)建立机器学习模型,并在另一项试验(ICU-ROX研究)中验证。预计受益于较低SpO2目标的特征包括:年龄较大、男性、存在缺氧或非缺氧性脑损伤和心血管疾病;预计受益于较高SpO2目标的患者共同特征有:年龄较小、生命体征异常升高(心率、平均动脉压、呼吸频率和体温)以及存在败血症和呼吸系统疾病。对于ICU-ROX验证队列患者,28 d病死率预测效果从绝对降低27%到绝对增加34%不等,且根据个体特征存在显著差异。

如果ICU-ROX验证队列所有患者都接受模型预测的最佳SpO2目标治疗,而非随机分配的SpO2组,则病死率会绝对降低6.4个百分点。这项研究也提示我们,利用机器学习分析随机试验数据来制定个体化的氧合目标,可能会降低成人重症患者的病死率。

未来需对个体化模型的泛化能力加以验证,规避过度依赖单一试验数据的情况。需要更大规模的RCT研究,包括正在开展的Mega-ROX研究与UK-ROX研究,进而验证个体化氧疗的临床获益。现有氧疗目标多基于动脉氧合指标,缺乏直接的组织氧供评估工具。应重视探索组织氧合监测技术,例如近红外光谱技术等在个体化治疗里的应用,毕竟更清晰地了解组织氧合状态,或许能为精准制定氧合策略提供更有力的支撑。

机械通气时,氧疗目标需依据患者特征(涵盖年龄、基础疾病、急性病理状态)与实时生理参数,进行个体化调整。机器学习模型和动态监测技术相融合,有望成为未来优化氧疗策略的关键工具。临床实践里,仍要结合患者具体情况与医生经验,摒弃“一刀切”的治疗模式。未来通过泛化验证、大规模RCT及技术创新,进一步完善个体化氧疗体系,最终实现“以患者为中心”的精准呼吸支持。

作者介绍

罗益锋

中山大学附属第一医院医务处副处长,急诊科主任、内科副主任、呼吸与危重症医学科副主任、内科ICU主任;临床医学博士,主任医师,硕士研究生导师,博士后合作导师;全国卫生健康系统抗击新冠肺炎疫情防控工作先进个人,国家卫生健康委医疗应急工作专家组专家,中国医师协会呼吸医师分会第一届中青委常委,IDSC全国青年委员,中国医学救援协会重症医学分会第二届理事会副会长,广东省医学会结核病学分会第九届委员会副主委,广东省医师协会呼吸科医师分会第六届委员会常委,广东省医师协会体外生命支持专业委员会第一届委员会常委,广东省医学会呼吸病学分会第十届委员会危重症与治疗学组副组长,广东省健康管理学会急诊与灾难医学专科联盟专业委员会副主委,广东省基层医药学会急诊医学专业委员会副主委,广东省临床医学学会感染性疾病精准诊疗专委会副主委,广东省药学会重症医学用药专业委员会常委,美国Vanderbilt(范德堡)大学医学中心访问学者,第六届“广州最美医师”、第十届“羊城好医生”。

本文仅用于学术内容的探讨和交流,不用于任何商业和推广,亦不作为最终的临床决策。临床实践需根据患者的具体情况选择适宜的处理措施。

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信