登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

作者:张晓林

单位:上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心 呼吸与危重症医学科

机械通气是危重症患者呼吸支持的重要手段,但呼吸机相关性肺损伤(VILI)仍是临床面临的挑战之一。食道压监测作为胸腔内压的无创替代方法,能有效反映胸膜腔内压力的变化,为评估自主呼吸强度、识别人机不同步、指导呼吸机参数个体化设置提供依据。本文结合临床实践与研究证据,阐述食道压监测的原理、临床应用及标准化操作流程,旨在为危重症患者的精准呼吸支持提供参考。

全面掌握患者的情况是成功救治的前提——深刻认识患者的生理病理改变,全面掌握其呼吸力学变化,尽可能接近事实;明白可以采用的技术及其极限,及时升级呼吸支持并优化设置,这是每个重症医生需要面对的任务。

在机械通气过程中,常面临呼吸机相关性肺损伤(VILI)的挑战。肺保护性通气并非仅针对接受有创呼吸机的患者,而是贯穿呼吸支持全程——即便未接呼吸机(如高流量氧疗和无创正压通气场景)。若患者存在呼吸过强或过快等潜在风险,需主动干预(如调整流量、给予PEEP、优化氧浓度等),通过维持呼吸力学稳定来预防肺损伤。一旦启动有创机械通气,需围绕“肺保护”构建精准策略:通过限制潮气量、控制气道压规避气压/容积伤;合理设置PEEP维持肺泡开放;结合俯卧位改善通气分布;同步限制呼吸频率、调控自主呼吸努力,降低呼吸功,解决人机不同步,实现通气需求与肺保护的动态平衡。临床中需注意监测呼吸力学参数,指导肺保护通气的实施。如果忽视肺和胸壁力学的因素,可能无法确保最佳肺/膈肌保护性个体化通气。

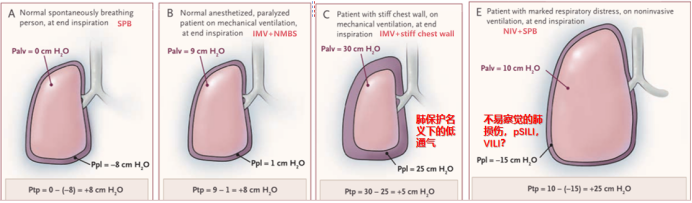

跨肺压(Ptp)定义为肺泡内压(Palv)与胸膜腔内压(Ppl)的差值(Ptp=Palv-Ppl),是直接反映肺泡实际承受压力的指标,其大小主要与肺顺应性有关,肺顺应性降低时跨肺压增大。

肺部损伤的发生主要源于外部施加的机械做功,而这类做功直接由压力变化所驱动。跨肺压能够精准反映肺组织所承受的压力负荷,因此借助跨肺压监测可以更精准地评估潜在肺损伤风险。图1A是正常自主呼吸吸气末时的状态;图1B是麻醉肌松+有创机械通气吸气末时的状态,虽然依赖呼吸机,但跨肺压与生理状态接近,近似于正常状态;图1C是胸壁僵硬(如严重胸外伤、肥胖低通气)+有创机械通气吸气末时的状态,胸壁顺应性严重下降,气道压很高,但仍然肺部塌陷,虽然跨肺压降低,但高肺泡内压易导致气压伤,属于肺保护名义下的低通气,可能因胸壁力学异常,实际通气效率低,有发生VILI的风险;图1E是有明显呼吸窘迫+无创通气时在呼气末时的状态,极高的跨肺压容易造成肺过度扩张(容积伤),即便无创通气,若自主呼吸与呼吸机不协调、负压过大,仍可能触发VILI(或类似pSILI机制)。因此无创通气时也需关注呼吸力学监测。

图1 不同呼吸状态下肺泡内压、胸膜腔内压与跨肺压的变化

图源:N Engl J Med, 2013, 369(22):2126-2136.

胸膜腔内压的直接测量需胸膜腔置管(有创),临床可行性低。食道压(Pes)因食管位于胸腔内介于肺和胸壁之间、壁薄而软且与胸膜腔解剖关系密切,其压力变化与胸膜腔内压高度一致,成为无创监测的理想替代,所以监测食道压等同于监测胸膜腔内压。

早在19世纪60年代就有研究对比了食道压和胸膜腔内压,结果发现两者绝对值相近,并且变化保持一致。这种趋势值的一致性,使得我们能够使用食道压来替代评估胸膜腔内压。

实施食道测压时,需要理解关键的生理学概念。呼吸系统由不同的结构和腔室组成:气道、肺实质含有肺泡、胸膜腔、胸壁和呼吸肌。理解它们之间的相互作用是理解驱动空气进出肺部以及可能加重肺损伤的压力的关键。

肺泡内压(Palv)=平台压(Pplat),肺泡外压力=胸膜腔内压(Ppl),食道压(Pes)≈胸膜腔内压(Ppl),所以,跨肺压(P)=Palv-Ppl(肺泡真正所承受的压力)≈Pplat-Pes。

食道压可用于监测自主呼吸强度、评估肺损伤的风险、识别人机不同步、监测呼吸功、测定内源性PEEP(PEEPi)。其受众多因素影响,包括:(食道压导管)的球囊弹性回缩(过度充气),食道壁的弹性回缩,肺膨胀的垂直力学梯度,纵隔所传递的压力,膈肌的弹性回缩,腹内压的传递,胸内压区域差异性的存在,非对称肺部疾病,存在的胸腔积液。

1. 食道压帮助识别驱动压

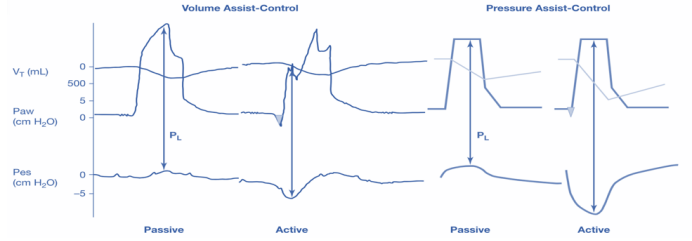

主动吸气和被动吸气时, 食道压的变化方向不同; 不同强度的呼吸驱动, 食道压的变化不同, 反映了有无自主呼吸驱动和强度, 自主呼吸越强, 呼吸肌肉做功越多, 跨肺压也越大(图2)。

图2 自主呼吸驱动对呼吸力学的影响

图源:Am J Respir Crit Care Med, 2014, 189(5):520-531.

2. 识别人机不同步

人机不同步是导致VILI的重要诱因,食道压监测可精准识别以下类型:

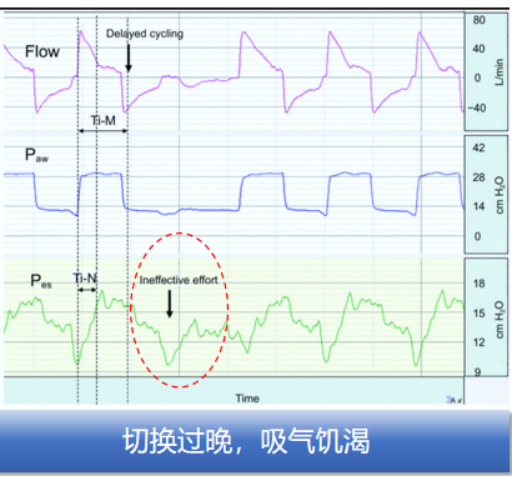

(1)切换延迟(图3):吸气末食道压已转为正压(提示患者开始呼气),但呼吸机仍持续送气,导致跨肺压升高。

图3 切换延迟

图源:Respir Care, 2020, 65(6):772-792.

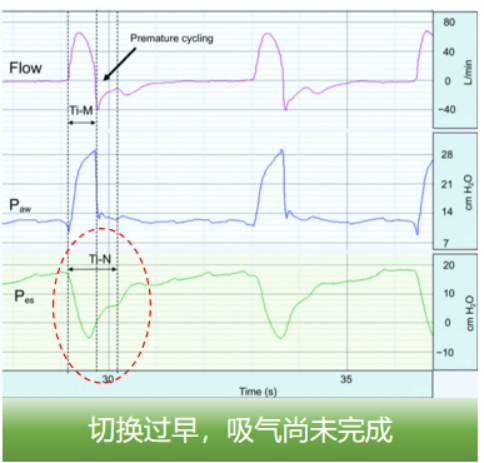

(2)切换过早(图4):吸气未完成(食道压仍为负压),呼吸机已停止送气,引发“吸气饥渴”,可能诱发二次触发。

图4 切换过早

图源:Respir Care, 2020, 65(6):772-792.

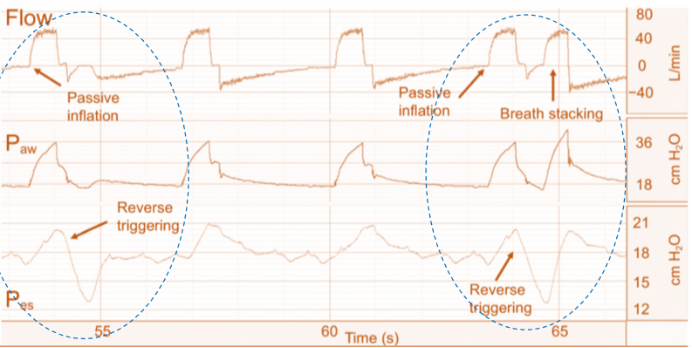

(3)反向触发与双触发(图5):呼吸机送气触发患者被动吸气(反向触发),或患者单次吸气触发呼吸机多次送气(双触发),均可能导致潮气量叠加,有肺损伤风险。

图5 反向触发和双触发

图源:Respir Care, 2020, 65(6):772-792.

3. 食道压指导呼吸机参数设置

食道压可以精准指导呼吸机参数设置。2008年N Engl J Med 杂志发表的随机对照试验显示,基于食管压监测调整通气策略,能使急性肺损伤患者获得更优的临床结局:实现更高的氧合指数(P/F)、更好的肺顺应性,并且合理提升PEEP水平和呼气末跨肺压。从呼吸力学角度来看,呼气末跨肺压维持正值,可支撑肺泡持续开放;若患者存在肺复张不足或胸壁力学异常,则易反复出现局部肺泡闭塞,引发“陷闭伤”(肺泡反复开闭产生剪切力损伤)。

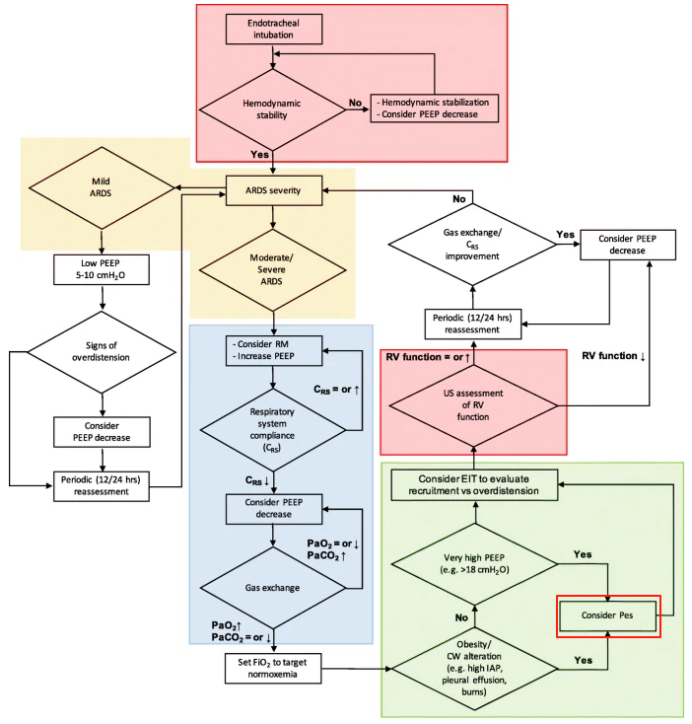

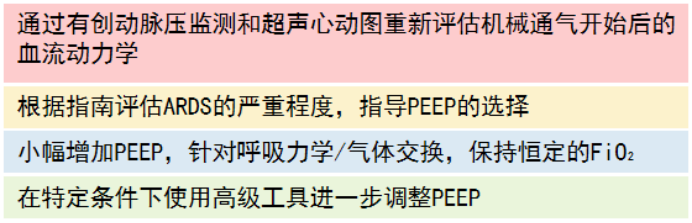

4. 食道压指导PEEP设定

2019年Crit Care 杂志发布的循证决策流程,针对需PEEP治疗的ARDS患者,明确适用场景包含“高PEEP需求、胸壁顺应性改变(如肥胖、腹高压、烧伤、胸腔积液、胸壁损伤、水肿等情况)”。需要强调的是,PEEP优化是复杂的临床问题,反对单一指标评估。结合超声、CT等手段全面掌握患者呼吸力学(如胸壁-肺顺应性)、血流动力学及肺复张状态,才能让PEEP设置更精准适配个体,提升ARDS肺保护通气的科学性。

图7 根据患者的生理指标,为需要使用PEEP进行治疗的ARDS患者提供循证决策流程图

图源:Crit Care, 2019, 23(1):412.

食道压测压流程遵循标准化操作路径主要分为以下几个核心环节:①置管准备:严格排除操作禁忌证,核对导管套包完整性,规范置入胃管;②球囊充气:精准控制充气容积,确保球囊处于理想充盈状态;③定位校准:通过阻断操作验证导管位置,必要时借助辅助工具(如影像学手段), 确保测压点精准; ④维护监测:持续观察压力波形动态, 定期进行导管维护(防堵塞、移位); ⑤撤除管理:依据临床需求决定撤除时机, 同时遵循最大留置时长规范, 降低并发症风险。

1. 患者准备

首先根据目的选择合适的患者,其次判断有无禁忌证,有无出血的风险(食道静脉曲张,严重出凝血功能障碍),以及局部损伤风险(颅底骨折,上颌骨骨折)。操作时根据需要,对清醒患者鼻咽部预先局麻,减轻患者不适。

2. 设备检查(套包+气囊)

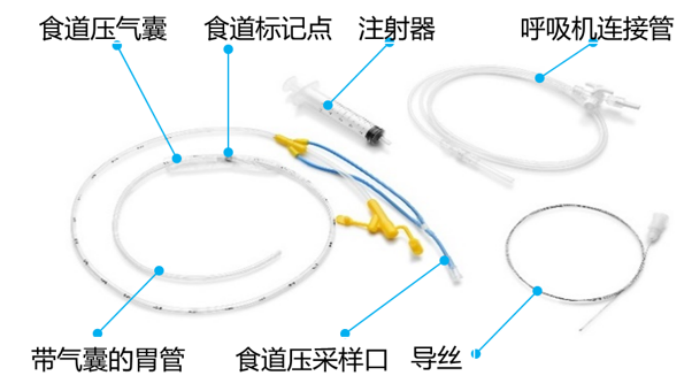

选用单囊(仅测食道压)(图8)或双囊(同时测胃内压)(图9)导管,检查气囊完整性(充气10 ml观察是否漏气)。准备导丝、连接管、注射器等耗材,确保呼吸机辅助压接口功能正常。润滑导丝后插入胃管,方便后续操作。

图8 食道压测压套包—单囊包装

图9 食道压测压套包—双囊包装

3. 置管

预判深度:采用鼻尖-耳垂-剑突法(NEX)初步评估置管深度,或额头-剑突下法(约37 cm)。精确度有一定的争议,最后仍需进一步确认步骤。

置管入胃: 润滑导丝后插入导管, 按照胃管工作流进行, 确认置管时气囊未充气及有导丝指引。

确认在胃: 回抽胃液, 听诊气过水声, 胸片验证。气囊充气后按压腹部, 呼吸机Pes正向波形。

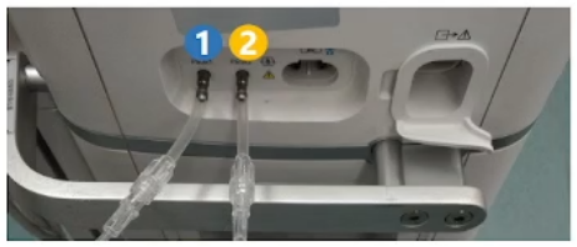

连接呼吸机: 如图10所示, 辅助压接口①用于测量食道压, 食道压可用于计算跨肺压(跨肺压=气道压-食道压); 辅助压接口②主要用于测量胃内压, 并可计算跨膈压(跨膈压=胃内压-食道压)。双囊导管, 蓝色对应食道, 黄色对应胃。

图10 测压导管连接呼吸机

4. 球囊充气

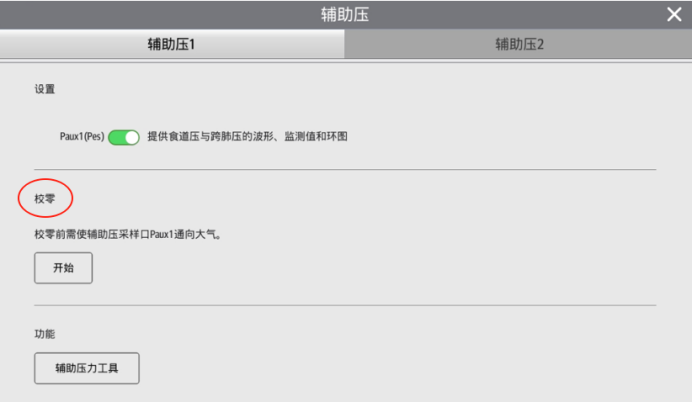

球囊充气前按“校零”键进行辅助压校(图11)。理想的球囊充盈容积是传递周围压力良好且不会过度扩张食道壁。导管球囊存在一个相对稳定压力-充盈容积曲线,建议取其中间点为充盈容积。有研究者提出结合最佳充盈容积和食道壁压力方法校准,推荐充气量5 ml,优点是容错性好,不会因为些微过度充气或漏气而影响测量精度。注射器经三通充气,先注射8 ml,后回抽3 ml空气,充气后气囊处于“半饱”状态。

图11 辅助压校零

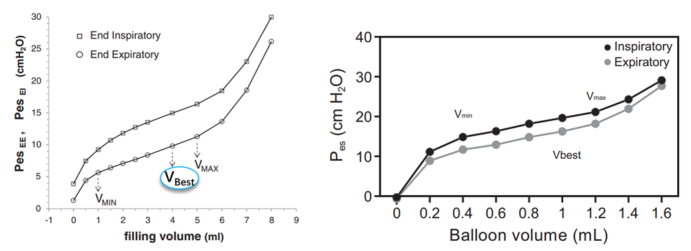

不同的测压导管最佳气囊容积存在差异(图12),建议滴定最佳容积。

图12 食管球囊压力-容积曲线

图源:(左)Crit Care, 2016 Apr 11:20:98. (右)Respir Care, 2024, 69(3):325-332.

5. 定位

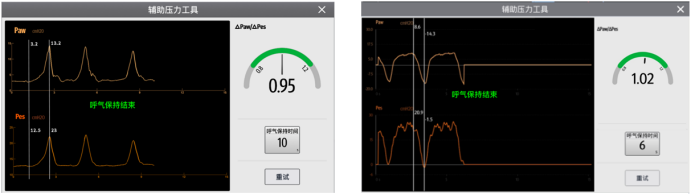

判断食管压导管定位是否理想,可采取如下方法:置管后缓慢回撤导管,观察压力波形。若出现心脏搏动切迹,选取包含气道压(Paw)、食管压(Pes)完整周期的波形,记录两者的谷值与峰值,计算压力波动值(ΔPaw=Paw峰值-Paw谷值;ΔPes=Pes峰值-Pes谷值)。通过ΔPaw/ΔPes比值验证定位——若比值在0.8~1.2区间,提示导管位置良好;若不符,需重复置管、定位流程,调整后重新测算。

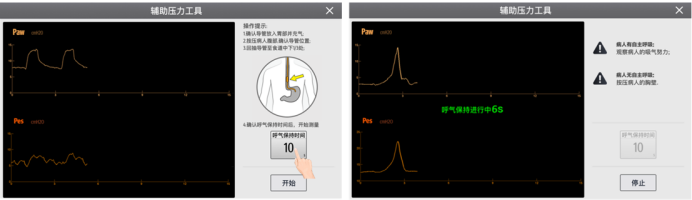

辅助工具应用:借助辅助压力工具(如特定气囊定位装置)(图13),可简化置管操作、提升定位效率,辅助确认导管位置是否贴合食管力学环境。

图13 辅助压力工具

根据提示,确认前序操作完毕;设置呼气末阻断持续时间,点击“开始”进入呼气末阻断。过程中,实时提示呼气保持剩余时间;根据情况,可选择提前中止呼气保持(图14)。

图14 呼气阻断

对于无自主呼吸的患者,听到“滴”声后,需轻按胸部,食道压和气道呈正向波。有自主呼吸的患者,听到“滴”声后,食道压和气道压呈负向波(图15)。两者比值在0.8~1.2即可确认定位,不符则调整位置后按【重试】即可。辅助压力工具可辅助气囊定位,简化置管流程。

图15 呼气阻断结果显示

确认位置后拔除导丝,参照普通胃管操作固定。

6. 维护与撤除

波形干扰处理:①心跳切迹:部分可通过改变体位或调整导管位置后改善;如需精确读取跨肺压,采用心脏舒张期数值;②食道挛缩:不定期出现,可导致基线漂移;通常几个呼吸周期后自行消失,避开这段时间即可。

导管维护:①置管时间较长时需注意口鼻腔黏膜有无损伤出血;②如无监测辅助压需求时,将气囊放气;③每次开始监测辅助压时,需重新充气。

撤除时机: 即使患者不再需要辅助压监测, 导管依然可以保留, 维持鼻饲。参照胃管管理, 遵医嘱拔管; 胃管最长使用时间不超过29天。

食道压监测作为无创评估胸膜腔内压的技术, 为机械通气患者肺保护提供了精准工具, 尤其在指导PEEP设置、识别人机不同步、评估自主呼吸风险中具有重要价值。随着技术的完善(如智能化导管定位、动态压力校正), 食道压监测有望在危重症呼吸支持中实现更广泛的个体化应用, 进一步降低VILI发生率, 改善患者预后。

作者介绍

张晓林

上海市(复旦大学附属)公共卫生临床中心呼吸与危重症医学科副主任,主任医师,中华医学会结核病分会重症专委会常务委员,中国医师协会呼吸医师分会危重症青年委员,上海市医学会重症应急救治分会委员,上海市医学会危重症专委会重症心脏学组组员,上海市医学会呼吸病专科分会第十二届委员会危重症学组组员,上海市医师协会重症医学医师分会第三届危重孕产妇救治工作组组员,上海市中医药学会第十一届肺系病分会委员,复旦大学抗疫先进个人。

本文仅用于学术内容的探讨和交流,不用于任何商业和推广,亦不作为最终的临床决策。临床实践需根据患者的具体情况选择适宜的处理措施。

后可发表评论

后可发表评论

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信