登录方式

方式一:

PC端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址收藏并保存密码方便下次登录

方式二:

手机端网页:www.rccrc.cn

输入账号密码登录,可将此网址添加至手机桌面并保存密码方便下次登录

方式三:

【重症肺言】微信公众号

输入账号密码登录

注:账号具有唯一性,即同一个账号不能在两个地方同时登录。

引用本文: 中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组, 中国康复医学会呼吸康复专委会呼吸治疗学组. 家庭无创通气技术应用规范专家共识. 中国呼吸与危重监护杂志, 2025, 24(9): 609-627. doi: 10.7507/1671-6205.202509034

我国慢性呼吸系统疾病患病率、致残率与死亡率均较高,疾病负担沉重。家庭无创通气(home non-invasive ventilation,HNIV)可改善通气、减轻呼吸肌疲劳、提高氧合并纠正二氧化碳潴留,延缓多类慢性呼吸疾病进展并改善生存,但目前国内长期管理规范和标准化指导仍不足。中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组和中国康复医学会呼吸康复专委会呼吸治疗学组围绕11个核心问题形成共识:明确HNIV的适用人群(阻塞性睡眠呼吸暂停、慢性阻塞性肺疾病、肥胖低通气综合征、神经肌肉疾病等);强调依据诊断、病情严重程度、症状与合并症进行综合评估,并尽早、规范启动治疗;倡导对患者及家属开展系统化健康教育(推荐“五步法”培训);提出家用呼吸机选择与模式匹配的决策要点(结合疾病类型、同步性、舒适性、远程监测需求与经济可及性);推荐配件选择与管理策略(个体化面罩动态评估、优先选用主动加温湿化);提出参数设定与调整应在医院/社区卫生中心完成,确认安全有效后再长期居家使用,避免随意改动;给出日使用时长目标(睡眠相关障碍≥4 h且覆盖多数夜间;慢性高碳酸血症≥5~6 h,优先夜间);明确疗效评估与适时调整或转诊指征;规范常见不良反应(压力性损伤、漏气、不同步、痰液黏稠等)的预防与处理;提出随访与监测指标及频次;并构建分级、动态、个体化的管理路径(“医院—社区—家庭”与物联网远程监测相结合,强化多学科协作、数据安全与患者自我管理)。本共识旨在为一线临床提供参考,促进HNIV在我国的标准化应用并提升治疗效果。

近年来,家庭无创通气(home non-invasive ventilation,HNIV)在全球范围内的临床应用持续增长。其中,阻塞性睡眠呼吸暂停(obstructive sleep apnea,OSA)是HNIV最主要的应用领域,占比超过60%,慢性阻塞性肺疾病(简称慢阻肺)及神经肌肉疾病(neuromuscular diseases,NMD)相关的HNIV应用需求也显著增加,共同构成HNIV临床应用的重要组成部分。当前HNIV的增长主要受以下三方面关键因素驱动:① 临床需求持续扩大;② 无创通气技术不断迭代升级;③ 医疗模式向家庭倾斜:家庭医疗成本效益方面的优势日益突出,尤其在新冠疫情期间,家庭双水平呼吸机替代院内设备的需求出现激增。

尽管目前HNIV应用取得显著进展,但其在临床推广和规范应用中仍面临多重挑战:① 基层医疗普及性差:因患者对疾病认知不足、价格敏感度高、设备操作复杂,HNIV普及率不足,渗透率低,仅为12%。② 患者治疗依从性欠佳:如OSA患者的长期治疗依从性仅50%~60%,而农村地区由于医疗资源相对匮乏,仅20%的HNIV使用患者能接受规范的设备操作、治疗监测及疾病管理培训,进一步影响力治疗依从性和疗效。③ 临床应用安全性隐患:HNIV临床应用中存在操作不规范、治疗参数设置不当、设备清洁消毒不彻底等问题,构成重要安全隐患。据相关数据显示,15%的患者因HNIV治疗参数设置错误导致疗效不佳,12%的感染并发症与设备清洁消毒不规范直接相关,严重影响患者治疗安全性与预后。

为有效应对上述挑战,规范HNIV在慢性呼吸疾病治疗中的临床应用,中华医学会呼吸病学分会与中国康复医学会呼吸康复专委会联合组织领域内专家,严格遵循循证医学原则,系统检索并参考国内外最新HNIV相关临床指南、专家共识及高质量临床研究证据,对不同慢性疾病(如OSA、慢阻肺、NMD等)应用HNIV的临床现状、适用人群、治疗方法、启动时机、疗效监测及长期管理策略等内容进行全面梳理与归纳总结,最终形成指导性文件,为医务工作者开展HNIV工作提供循证决策依据,以推动HNIV规范、安全、有效应用,改善患者预后。

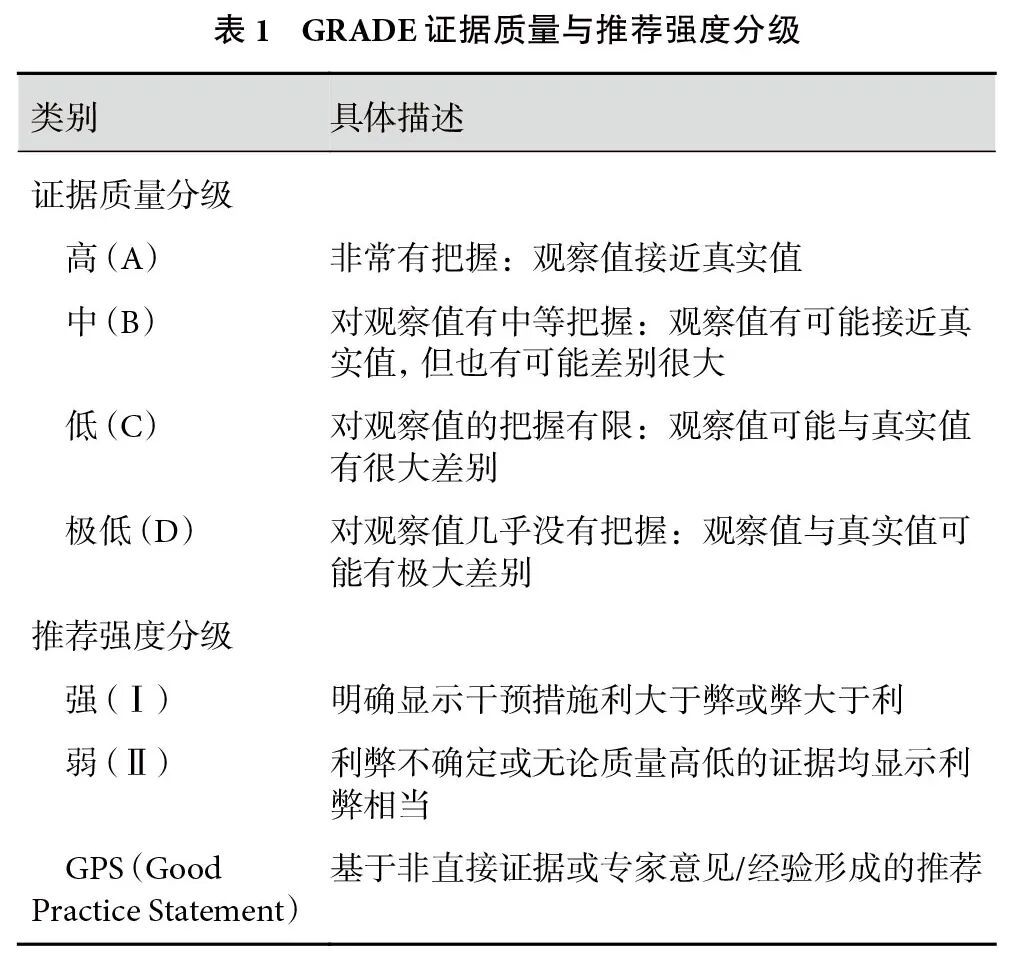

根据《中华医学杂志》发表的《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则(2022版)》对本共识进行制定。对HNIV相关性较高的指南、共识和文献进行评价,以推荐意见分级的评估、制订及评价(Grading of Recommendations Assessment,Development and Evaluation,GRADE)的方法为指导,对证据质量和推荐意见的强度进行分级,最终通过德尔菲法形成推荐意见分级。GRADE证据质量和推荐强度分级的含义见表1。

证据检索:中文检索词:家庭无创通气、长期无创通气、慢性阻塞性肺疾病、肥胖低通气、重叠综合症、神经肌肉疾病、脊髓侧索硬化综合征、慢性呼吸衰竭、管理、益处、呼吸机附件、教育、监测、随访、参数设置、通气模式。中文数据库:中国知网、中华医学期刊全文数 据库、百度学术、会议摘要。英文检索词:Home Non-Invasive Ventilation,HNIV,Long-Term Ventilation,Chronic Obstructive Pulmonary Disease,COPD,Obesity Hypoventilation,OHS,Overlap Syndrome,Neuromuscular Diseases,NMD,Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS,Chronic Respiratory Failure,Management,Ventilator Accessories,Education,Monitoring,Follow-up,Parameter Setting,Ventilatory Mode。英文数据库:PubMed、Google Scholar、EMBASE、Web of Science、Cochrane Library。通过筛选,最终纳入文献174篇,其中指南及共识25篇,英文文献150篇,中文文献24篇,对以上文献根据GRADE方法进行证据质量和推荐强度分级,一些重要相关领域若未能在文献中找到充分依据,则基于临床经验形成专家共识。

1

HNIV适用于哪些患者人群?

1.1 推荐意见

HNIV适用于各种原因导致的通气功能障碍的患者,如:OSA【高质量证据,强推荐】、慢阻肺【高/中质量证据,强推荐】、肥胖低通气综合征(obesity hypoventilation syndrome,OHS)【中/低量证据,强推荐】及NMD【低质量证据,强推荐】等。

1.2 循证概述

HNIV作为一种非侵入性的呼吸支持方式,已成为睡眠呼吸疾病、慢性气道疾病和NMD等患者长期居家管理的重要手段。基于HNIV的治疗优势及最新研究证据,HNIV主要适用于以下疾病。①OSA:HNIV是OSA的一线治疗方案。HNIV治疗可提高患者睡眠质量、改善整体健康状态和生活质量,降低心脑血管疾病风险,使OSA患者全因死亡风险降低37%,心血管相关死亡风险降低55%。②慢阻肺:尤其是慢阻肺合并高碳酸血症患者,HNIV治疗可使患者再入院时间延迟,再入院率及急诊就诊率降低,并改善生活质量、降低病死率。③OHS:HNIV治疗可改善OHS患者血氧,纠正高碳酸血症,缓解日间嗜睡情况,提高睡眠质量和生活质量,保护心血管系统,避免急性呼吸衰竭的发生,从而降低就诊率、住院率和病死率。④NMD:HNIV治疗可改善NMD患者呼吸功能,纠正动脉血气,提高生活质量,减缓肺功能下降趋势,改善呼吸肌无力,预防急性呼吸衰竭,延长患者生存时间。HNIV治疗的核心价值在于通过无创、居家的呼吸支持,显著提高患者生活质量、降低住院率,但需个体化评估与制定方案,并配合居家监测及长期随访管理,以优化治疗效果。

2

HNIV应在何时启动?

2.1 推荐意见

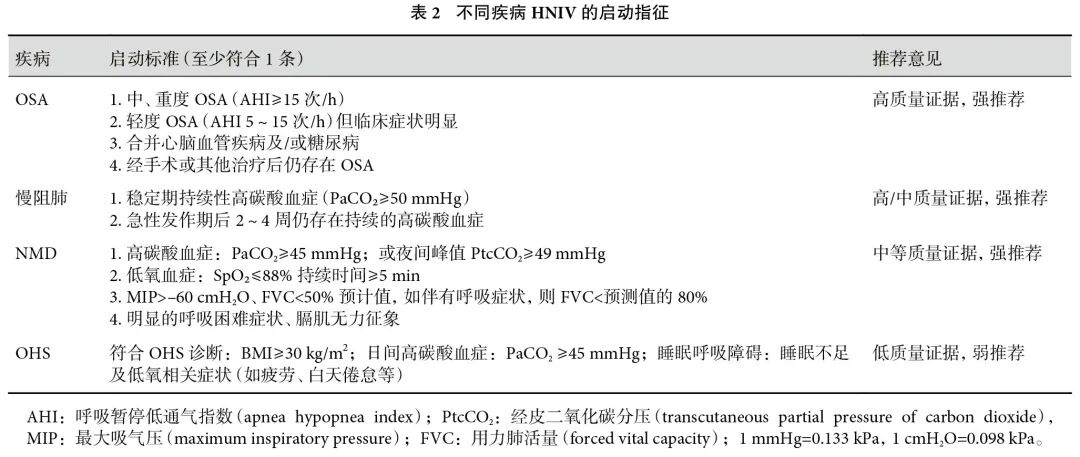

开始HNIV治疗的时机需基于疾病诊断、严重程度、症状及合并症综合决策,早期规范化干预是改善预后、降低长期疾病负担的重要措施。具体推荐指征见表2【高/中质量证据,强推荐】。

2.2 循证概述

已有多项专家共识支持使用持续气道正压通气(continuous positive airway pressure,CPAP)治疗OSA。在具体适应证方面,存在严重嗜睡、睡眠相关的生活质量降低和合并心脑血管疾病的OSA患者是能从正压通气治疗获益的人群。诊断OSA的患者,若AHI≥15次/h,或虽然AHI介于5~15次/h之间但临床症状明显时也应积极进行HNIV的规范化治疗。此外,如果经手术后仍然存在OSA,仍建议使用HNIV。

对于慢阻肺患者,HNIV不改善基础PaCO2,未显著升高(45 mmHg左右)患者的1年生存率和住院率,但对PaCO2>53 mmHg的患者则有明显益处。欧洲呼吸学会和美国胸科协会也认为HNIV对高碳酸血症较重的患者更有利,推荐稳定期慢阻肺合并慢性高碳酸血症(PaCO2≥50 mmHg),或急性加重后恢复期高碳酸血症较重(PaCO2≥53 mmHg)且经规范的药物治疗后仍然存在明显症状和反复加重的患者使用HNIV,或建议在急性加重恢复后2~4周重新评估,若高碳酸血症持续(PaCO2≥52 mmHg),再启动HNIV。但慢阻肺患者HNIV的最佳适应证(以急性发作住院或PaCO2水平为标准)仍需进一步明确。

在慢阻肺患者中,与睡眠呼吸障碍相关的临床表现包括肥胖、上呼吸道解剖性阻塞、右心室衰竭的体征以及血气分析异常,常表现为非呼吸暂停性低通气,并伴有氧饱和度降低。慢阻肺患者非快眼动睡眠期间的低通气是神经呼吸驱动力下降的结果。快眼动睡眠中辅助呼吸肌收缩功能的丧失、通气/血流失衡从而加重睡眠期间生理性低通气导致的夜间低氧程度。此外,慢阻肺患者可能由心房颤动、伴或不伴射血分数保留的心力衰竭或阿片类药物使用引起中枢性睡眠呼吸暂停。对于有症状的中枢性睡眠呼吸暂停,建议考虑采用HNIV治疗。

无创通气已成为肌萎缩侧索硬化症治疗的重要组成部分。通气功能状态是NMD患者是否行HNIV治疗的指征。夜间经皮二氧化碳分压峰值(PtcCO2)≥49 mmHg是NMD患者启动无创通气治疗的标准之一,HNIV可延缓此类患者的呼吸功能恶化,降低急性呼吸衰竭风险,改善生存率,是关键的管理策略。部分NMD患者即使未达到日间高碳酸血症标准,也可从早期HNIV受益。指南建议对进展期NMD患者尽早开始HNIV,对于患有慢性呼吸肌无力的患者,也鼓励尽早开始HNIV治疗。需要强调的是无论何种NMD患者,尤其伴有球麻痹或吞咽功能障碍、咳嗽能力明显减弱时,需谨慎评估并重点关注HNIV时的气道通畅性问题,以防发生窒息风险。

OHS的症状通常由睡眠障碍和低氧血症引起。约90%的OHS患者合并OSA,超过70%的OHS合并严重OSA,CPAP可作为伴有严重阻塞性睡眠呼吸暂停的OHS患者的一线治疗方案。虽然没有随机对照试验对急性高碳酸血症呼吸衰竭后的OHS患者进行评估,指南仍建议可尝试使用HNIV对OHS患者进行出院后的通气管理。

3

如何开展HNIV的健康教育?

3.1 推荐意见

所有HNIV患者均应进行教育培训,五段式培训法可作为HNIV患者及家属教育培训的首选方式【中质量证据,弱推荐】。

3.2 循证概述

HNIV的成功实施高度依赖于患者及家属的正确操作,加强对HNIV患者及家属的教育,可以有效减少或避免在使用无创呼吸机过程中发生意外,并提升患者及家属的生活质量,确保治疗的有效性和正确应用。目前,针对HNIV的教育内容主要局限于住院期间或购买无创呼吸机时获得的基本教育操作指导或常见故障简单处理。在欧美国家,HNIV的管理由呼吸照护中心的专业技术人员负责,患者及家属参与较少;而在国内HNIV的管理主要由患者及家属承担,厂家工程师为辅,缺乏系统化教育和技能培训,导致患者和家属在独自面对无创呼吸机应用时容易感到困惑,难以有效提高依从性和认知度。因此,开展HNIV的健康教育,核心是让患者及家属认识HNIV的重要性和掌握正确使用方法,识别异常情况,养成良好维护习惯。探索如何进行HNIV患者教育以提升患者对HNIV治疗严重性和必要性的认知,减少误解与恐惧,形成正确认知观,减少疾病与事故发生率,提高患者家庭生活质量具有重要意义。

“五段式”培训法最初应用于教学领域,包括准备任务、演示模仿、实际操作、展示成果和总结交流等步骤,为HNIV患者教育提供了清晰的指导框架,将五个核心环节与HNIV教育培训深度融合形成HNIV的“五段式”教育模式。第一阶段:“准备任务”这一阶段可转化为以下几步。①问诊与观察:了解患者及家庭对HNIV及所患疾病的基础认知,例如是否清楚HNIV对疾病治疗的重要性、是否接触过呼吸机等;②设定个性化目标:根据患者及家庭文化程度和学习能力,设定个性化目标,例如老年患者目标可以是“学会开机+识别危险报警”,而年轻患者可增加“自主清洁保养”等内容;③准备培训工具:提前准备适合患者及家庭理解的培训工具,如演示模型、简化版手册等。第二阶段:“示教与跟练”这一阶段对应于教学领域的“演示模仿”在医学健康教育中体现为“示教-跟练”。①一对一演示:住院或首次使用前,由医护人员(医生、呼吸治疗师)按照规范流程一对一演示,内容包括无创通气面罩佩戴、开关机、湿化水添加和简单清洁,边操作边讲解关键细节;②模仿操作:随后让患者及至少1名家属逐步骤模仿操作2~3遍,医护人员在旁实时纠正错误,并可制作图文手册(步骤配照片)辅助学习。第三阶段:家庭情景培训。出院居家1周内,重点进行以下培训。①模拟夜间使用场景:让患者在睡前练习佩戴无创通气设备,独立完成从加湿化水、开机、佩戴、摘除到使用后清洁全流程,家属对照图文手册观察记录问题;②远程指导与支持:医护人员通过社交软件视频(如微信)观察居家无创通气使用情况,并针对家属记录的问题册及时指导解决,强化操作,重点关注实际使用中的难点;③定期随访与案例警示:每1~2个月通过视频、电话或门诊复诊,询问症状变化和无创通气使用情况,并用案例警示(如某患者擅自调整参数、停用无创通气导致病情加重住院)。第四阶段:强化情景巩固训练。① 制作“任务清单”:将每日操作(佩戴、清洁、使用时长)、每周任务(深度清洁、检查设备)列成表格,完成一项打勾;②录制操作视频:包含居家常见问题处理方法,发给患者保存,方便遗忘时反复观看;③ 家属监督:要求参与培训的1名家属负责日常监督(如提醒佩戴时间、检查清洁等),特别是针对老年患者或认知能力较弱者。第五阶段:成果展示与复盘总结。①建立“病友群”:设置阶段性考核(如3个月1次),医护患共同参与,例如让患者分享使用HNIV后的改变,演示无创通气全流程佩戴,处理呼吸机报警,以及家庭模拟患者出现不适时的应急方案等;② 复盘分析:完成后进行复盘分析,针对共性问题进行梳理,分析原因,并总结有效经验。

五段式教育培训内容应重点突出以下方面:①无创通气治疗的作用和目的;②设备连接与拆除的正确方法;③治疗过程中可能出现的各种感觉和症状,帮助患者正确区分正常与异常情况;④无创通气治疗过程中可能出现的问题及应对措施;⑤指导患者进行有规律的放松呼吸,以更好地与呼吸机协调;⑥鼓励患者主动排痰,并指导正确的咳痰方法;⑦嘱咐患者或其家属,若不适症状持续不能缓解,应及时就医。值得注意的是,在整个五段式教育培训过程中,不应生搬硬套,而应耐心、细致地结合患者疾病状况、家庭背景、生活环境、文化水平、疾病严重程度、无创通气设备情况、年龄段以及患者适应情况,灵活制定多场景、个性化教育方案。在院内,培训应采用面对面的方式;而在家庭,则采用远程教育培训方式,例如电话口头讲解和社交软件视频演示纠错。培训频率应根据患者及家庭对HNIV知识的掌握程度进行灵活调整。

通过五段式培训,患者及其家庭在开始使用HNIV之前能够更深入地了解相关知识,能增强患者及家庭的主动参与意识,显著提升实际操作能力和问题解决能力,促进阶段性的反馈与持续改进,从而进一步提升了HNIV长期使用的舒适度和依从性。与常规传统培训模式相比,五段式培训法不仅减少了不良事件的发生率,还延长了HNIV的有效使用时间,从而降低了慢阻肺急性发作的频率,延缓了疾病进展。除了在慢阻肺患者中的应用,五段式培训法在其他不同疾病中也表现出良好的效果,适用于不同疾病HNIV治疗患者的教育培训。

4

如何规范选择家庭无创呼吸机?

4.1 推荐意见

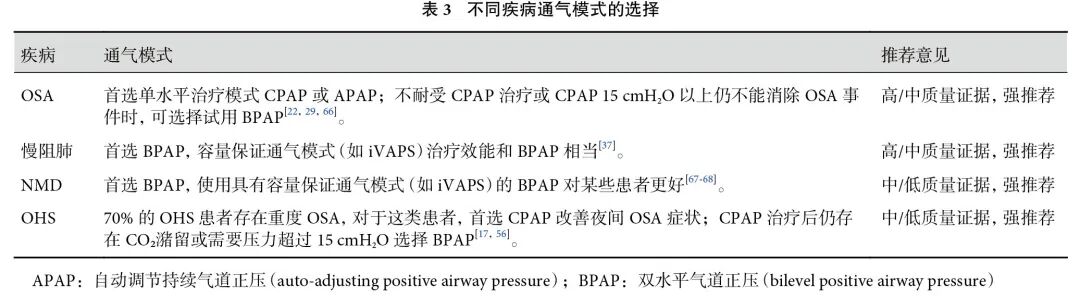

患者选择家庭无创呼吸机时,建议其先咨询专业的医生或呼吸治疗师,根据自身疾病特点获取专业建议。医生应结合患者的疾病类型和严重程度、呼吸机的模式和参数、同步性、舒适性、远程监测的要求、经济状况等,综合考虑后做出选择。不同疾病通气模式的选择见表3。

4.2 循证概述

家庭用无创呼吸机的种类和型号繁多,不合适的呼吸机及模式选择将会直接影响患者的舒适度、依从性及治疗效果,患者及其家庭成员在选择的时候,应咨询专业的医生或呼吸治疗师。

家用无创呼吸机可根据呼吸机内配置的模式主要分为单水平持续气道正压呼吸机、双水平气道正压呼吸机。单水平持续气道正压呼吸机指在整个呼吸周期持续提供一个恒定的正压模式的呼吸机,具有保持气道通畅,防止气道塌陷的作用,家庭治疗时主要用于睡眠时存在上呼吸道阻塞的患者,是OSA患者一线的治疗手段,常见的模式包括CPAP模式、自动调节持续气道正压(auto-continuous positive airway pressure,APAP)模式。APAP模式可以根据患者的病情变化,在预设的最高和最低压力之间自动调整压力大小,保证上气道开放所需的最低有效治疗压力。因此,APAP也被视为OSA患者的首选治疗方式,尤其是适用于不能耐受CPAP或由于饮酒、体位、睡眠时相和显著体重变化导致上气道阻塞程度变化较大的患者。女性专用的自动调节持续气道正压通气(AutoSet for Her,AfH)模式也属于自动单水平通气模式,在保持同等治疗效果的同时,能以总体更低的压力水平解决呼吸事件并减少微觉醒,适用于女性OSA患者,也适合追求舒适感的男性OSA患者。双水平气道正压通气呼吸机还配置有双水平气道正压(bilevel positive airway pressure,BPAP)模式,该模式可提供两个不同水平的气道正压,即吸气相正压(inspiratory positive airway pressure,IPAP)和呼气相正压(expiratory positive airway pressure,EPAP)。在吸气时,呼吸机提供较高的IPAP,帮助患者克服气道阻力,增加潮气量;呼气时,切换到较低的EPAP压力。双水平气道正压呼吸机适用于各种通气不足的患者,包括慢阻肺、NMD、部分OHS,对不耐受CPAP治疗的OSA患者或CPAP水平较高仍不能消除OSA事件的患者也可考虑BPAP治疗。常见的模式包括S、ST、T模式,新型模式常见为自动调节压力的模式(如iVAPS-AutoEPAP)模式,一方面可通过自动调整压力支持的水平来保证设定的通气量,另一方面自动调节EPAP解除上气道阻塞,增加功能残气量,被广泛用于慢阻肺、NMD和OHS等患者,有必要对其进行系统研究来明确其临床地位和优化应用策略。

除了模式的正确选择,良好的人机同步性是无创通气治疗成功的重要因素之一,漏气量的波动是发生人机不同步的主要原因。研究表明不同呼吸机的漏气补偿能力及在不同漏气水平下的同步性表现差异极大。理想情况下无创呼吸机内置的特殊控制程序应对气体泄漏进行即时精确补偿,对气体泄漏的适应能力较好,以减少人机不同步的发生。在改善舒适性方面,呼吸机厂家也在不断研发新的无创通气技术,如延迟升压技术、呼气压力释放技术、恒温加湿技术和单独设置湿度功能的湿化系统等,这些技术理论上可提高患者舒适度,对于HNIV的有效性及治疗依从性的影响尚需要进一步的研究进行证实。此外,家用无创呼吸机噪音直接影响到舒适性和依从性。美国睡眠医学会建议,晚上睡眠时,环境噪音最好在30 db以下。同时,涡轮稳定性越高,越能实现精确、稳定的压力输出,这是改善舒适度的核心技术。

在数据监测方面,现代家庭无创呼吸机可实现对患者的使用时间、呼吸频率、呼气潮气量、压力变化、漏气量、呼吸暂停低通气指数以及吸气触发百分比等多类数据的连续动态采集。同时随着物联网的发展,一些呼吸机还可以将数据同步到手机端或云端,集成了患者的病情信息、每日呼吸机使用数据等关键信息,实现了数据的实时更新、自动分析处理、智能预警,使临床医师可远程动态评估患者通气效率及治疗依从性。

5

HNIV的附件应如何选择?

5.1 推荐意见

面罩选择应根据疾病类型、患者呼吸方式和偏好进行评估,并在随访中定期评估其适配性【高/中质量证据,强推荐】。建议优先采用主动加热湿化器进行湿化【低质量证据,弱推荐】。推荐每3~6个月对面罩垫和管路评估磨损度并及时更换;细菌/病毒过滤器建议每1个月更换;免疫抑制患者可选用高效空气过滤器并缩短更换周期;过滤棉按环境粉尘状况每1~3个月更换,粉尘较多环境应适当缩短;氧气三通、加温管路、保温套及管路固定器等附件亦需每月检查与必要时更换,根据说明书进行操作,确保设备清洁、功能完好并维持通气疗效【低质量证据,GPS】。

5.2 循证概述

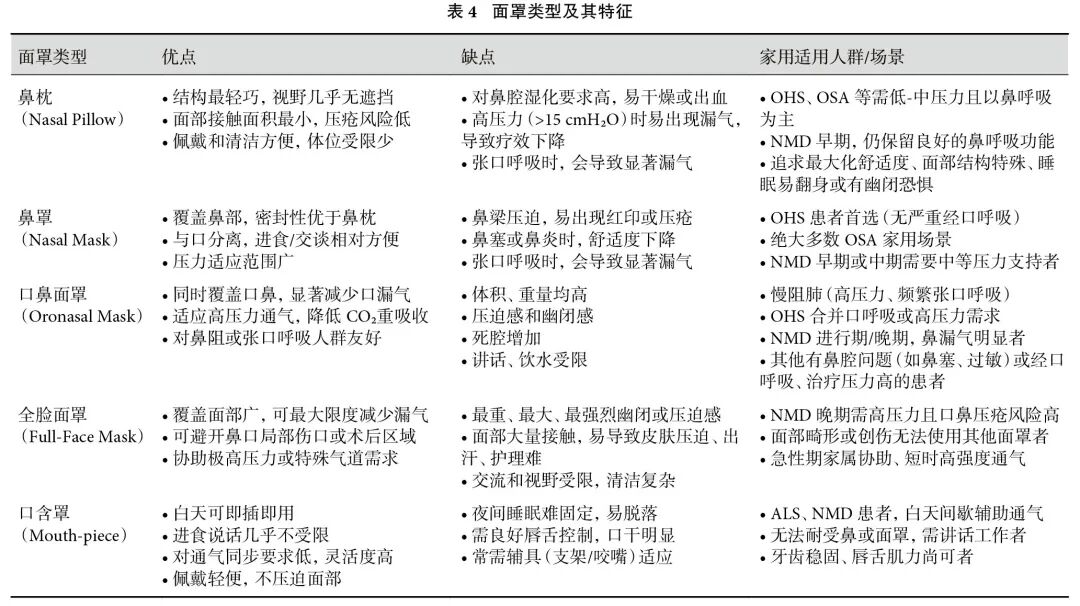

面罩、湿化器及其他附件的选择和保养直接影响HNIV的依从性和疗效。面罩的选择应在密封性、舒适度、疾病特异性及易用性之间取得平衡。常用连接界面包括鼻罩(nasal mask)、鼻枕(nasal pillow)、口鼻罩(oronasal mask)、全脸面罩(full-face mask)及口含罩(mouth-piece)。其优缺点及使用场景如表4。对于慢阻肺患者,首选口鼻罩,因其能显著减少张口呼吸导致的漏气并降低CO2重复吸入风险,尤其适用于漏气明显或需较高通气压力的场景,头带宜采用四点固定设计,以在确保密封的同时均匀分散面部压力。OHS患者应优先选择鼻罩或鼻枕,并配合可调节头带,以避免体位变化引起的漏气;如合并经口呼吸或需较高通气压力,则推荐改用口鼻罩。NMD患者的面罩应随肌力水平动态调整:早期保留鼻呼吸功能者可使用鼻枕或鼻罩;肌力明显下降或需高压力支持时,应优先选用口鼻罩。面罩尺寸通常分为不同型号,如超小、小、中、大、超大号,并可进一步细分为狭长、标准和加宽型。正式使用前应根据面部尺寸试戴并视需要进行短期佩戴体验。佩戴过松会导致漏气,过紧则易造成局部压迫及不适,临床应在舒适度与可接受漏气范围内调整松紧。使用下颌带(chin strap)能进一步降低口漏气,且需定期评估适配性。

进行HNIV时适宜的气体温湿度不仅可降低上气道黏膜干燥风险,还能减少痰液黏稠度,从而显著提升患者舒适度与依从性。简易湿化可选择热湿交换器(heat-and-moisture exchanger,HME),常用于便携式设备,但其死腔体积应控制在≤50 mL,多用于差旅的情形。经鼻无创通气期间使用加热加湿器还可减轻口漏气对有效潮气量、鼻阻力的影响,并提高整体舒适度。

通气效果亦取决于设备及附件的规范维护。根据厂家的建议,面罩管路通常每3~6个月视磨损与清洁状况更换;细菌/病毒过滤器建议每月更换,免疫抑制患者宜选用高效微粒空气过滤器并适当缩短周期。过滤棉则应按环境粉尘状况每1~3个月更换;若居于粉尘较多的低层或临街住户,需适当缩短更换间隔以维持通气顺畅。若使用氧气三通,应保持清洁与密封完整,建议每月检查并根据磨损或污染情况及时更换,确保氧源与通气系统连接安全且气流稳定。此外,还可按需增配加温管路、管路保温装置及管路固定器等,以减少冷凝水返流、维持恒温恒湿,并提高夜间佩戴舒适度和设备稳定性。

6

HNIV参数应如何设置与调整?

6.1 推荐意见

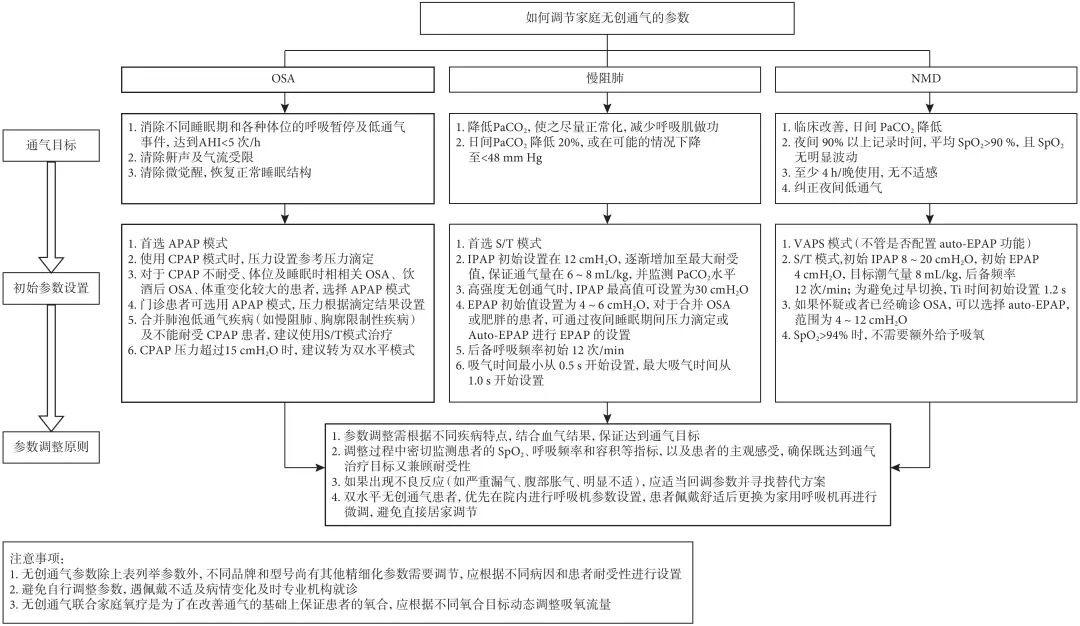

建议在医院和社区卫生中心进行参数的调节,确定参数合适及安全性后再长期居家使用,尽量避免患者或家属盲目调节参数,引起不良事件【中质量证据,强推荐】。无创通气的压力设置需根据患者原发疾病及其无创通气临床目标进行设置,还需要设置包括后备频率、吸气灵敏度、压力上升时间、呼气灵敏度等参数,设置流程总结见图1【中质量证据,强推荐】。

图1 家庭无创通气参数设置流程

6.2 循证概述

目前市面上家庭无创呼吸机品牌颇多,不同呼吸机之间参数虽有共通性,但个体化设置之间仍有区别。HNIV的所有参数都可能影响患者使用的疗效和安全性。因此,初次使用HNIV时,应在专业人员指导下进行参数设置,确定参数合适及安全性再长期居家使用。HNIV过程中,如出现不适的情况,应积极排查原因,尽量避免患者及家属盲目调节参数,引起呼吸机故障、家庭无创并发症等不良事件。

对于OSA的患者,应通过压力滴定来寻找最合适的压力设置,该压力应尽可能消除睡眠期不同体位情况下的呼吸暂停和低通气,并维持睡眠过程中氧饱和度处于正常水平。初始可设置为4~6 cmH2O,根据压力滴定的情况逐步上调,原则上CPAP压力大于15 cmH2O,应转换为BPAP。目前部分无创呼吸机带有APAP模式,同样应该根据压力滴定来明确压力设置范围,一般最低压力不低于4 cmH2O,最大压力不超过滴定压力之上2 cmH2O。OSA患者进行双水平通气时,IPAP初始设置6~8 cmH2O,EPAP设置为4 cmH2O。推荐两者之间差值一般为4 cmH2O,然后进行压力滴定,找到最合适的压力值,IPAP水平一般不超过30 cmH2O。EPAP的作用类似于CPAP,需要通过压力滴定来进行设置,当存在OSA合并慢阻肺或其他呼吸系统疾病时,可能需要设定更高的EPAP。

针对慢阻肺患者,有学者认为IPAP初始应设置为12 cmH2O,并根据经验增加至最大耐受值,旨在使PCO2正常化。尽管IPAP可能需要逐渐增加才能让患者适应,但研究表明,除了改善PCO2、呼吸困难和第1秒用力呼气容积外,与较低的压力相比,较高的压力的依从性更好。也可以使用6~8 mL/kg(理想体重)初始目标潮气量进行压力设置,随后进行调整以优化PCO2和舒适度,但是要确定潮气量是由呼吸机支持生成而不是患者的自主呼吸努力生成。近年来,有学者提出高强度无创通气的概念,设置IPAP最高至30 cmH2O,后备呼吸频率接近患者自主呼吸频率,以保证患者呼吸肌肉休息,最大限度降低PaCO2至正常水平(日间PCO2降低20%,或者如果可能的话降低至<48 mmHg)。慢阻肺患者EPAP的设置是为了降低内源性PEEP引起的呼吸做功增加,减少误触发,但无创通气时内源性PEEP的测定有难度,因此建议对于无肥胖的慢阻肺患者,初始EPAP设置为4~6 cmH2O,对于合并有OSA或肥胖的慢阻肺患者,可通过睡眠期间的压力滴定或自动EPAP进行调整。

关于NMD患者无创通气具体参数设置的文献较少,NMD患者EPAP和PCO2的下降呈负相关,因此NMD患者可能不适合过高的EPAP。对于有CO2潴留的NMD患者,目标是使日间PaCO2在几周内恢复正常或接近正常,最好是在睡眠期间≥90%的时间SpO2在90%以上(睡眠期间SpO2≤88%的时间不超过5 min也可接受)。但若患者无法耐受无创通气设置或持续时间,或者受到机械因素(如胸壁僵硬或肥胖)影响,PaCO2可能无法恢复正常,对于这类患者,只要能充分控制通气不足的症状,日间PaCO2不超过60 mmHg也可接受。

OHS患者参数设置的目标是使清醒和睡眠状态下PaCO2、血氧饱和度恢复正常。OHS的HNIV治疗的起始参数的设定,美国睡眠医学会(AASM)建议在多导睡眠监测下进行人工压力滴定,且需同步进行经皮或呼气末PaCO2动态监测来指导;若使用双水平,通常滴定的初始IPAP从16 cmH2O、EPAP从6 cmH2O开始,逐渐增加IPAP(或者同时增加IPAP和EPAP),每次增加2 cmH2O。

除IPAP及EPAP之外,后备频率、吸气灵敏度、吸气压力上升时间、呼气灵敏度、最大/最小吸气时间、呼气压力释放等参数的设置也会影响HNIV的疗效。设定后备频率的目的是为了患者无法触发呼吸机送气时保证最小的通气,一般备份呼吸频率设置低于患者的自主频率,但当存在严重的NMD和慢阻肺时,患者存在窒息的风险,应当设置一定的呼吸频率,建议初始设置为12次/min。吸气触发灵敏度根据呼吸机制造商各异,既可以是数值尺度,也可分为高中低水平,睡眠期间触发通常不敏感,需要进行相应的调整。压力上升时间代表从EPAP上升到IPAP所需要的时间,时间越长,压力上升到所需支持水平时间就越长,可能导致患者出现流速饥渴;时间越短,压力上升越快,可能引起患者觉得气体流量过大等不适,降低耐受性。慢阻肺患者经常出现所谓的流速饥渴,因此不可设置过长的压力上升时间。呼气灵敏度,定义为吸气流量降低到峰流速的百分比值时,由吸气状态转换为呼气,一般呼吸机允许设置的范围为(90%~10%),部分呼吸机是(50%~8%)。可以通过设定呼气灵敏度来调整患者的吸呼气时间比例,慢阻肺患者建议设置较大的吸呼比,缩短吸气时间,延长呼气时间来降低PaCO2。设置后备频率及呼气灵敏度以后,患者吸气时间相对固定,但不排除存在回路漏气的情况,因此需设置最大吸气时间,最大吸气时间设置过短,会导致每个呼吸周期吸气时间都一样,设置过长则无法体现效果,建议吸气时间的最小和最大设置范围为0.5和1.0 s。呼气压力释放是指在呼气初期降低EPAP,在呼气末再恢复到设定EPAP的水平,是为了降低患者呼气初期的不适,对于不耐受较高EPAP的患者可适当设置。部分呼吸机还带有升压延迟等智能功能,可根据患者情况进行选择。

7

HNIV每日推荐使用时长是多少?

7.1 推荐意见

对于因为睡眠呼吸暂停或睡眠相关低通气而使用家庭无创呼吸机的患者,使用时长应尽可能覆盖睡眠时间,建议至少每天4 h【低质量证据,弱推荐】。对于因为慢性高碳酸血症而使用家庭无创呼吸机的患者,每天需至少使用6 h无创呼吸机,优先夜间使用【低质量证据,弱推荐】。

7.2 循证概述

对于因为睡眠呼吸暂停或睡眠相关低通气而使用家庭无创呼吸机的患者,使用时长应尽可能覆盖睡眠时间以达到消除睡眠期间的低氧,纠正睡眠结构紊乱的目标。若不能保证覆盖整个睡眠时间,至少也应使用4 h。

对于因各种原因引起的慢性高碳酸血症而使用家庭无创呼吸机的患者,每天需至少使用6 h无创呼吸机,优先夜间使用。若仅在夜间使用,无法维持每日动脉血气和平稳的呼吸状态,则建议附加氧疗,必要时延长至白天也使用无创呼吸机,在进食、说话等时间,可临时使用家庭氧疗进行支持。

对于重叠了睡眠呼吸暂停和慢性高碳酸血症的患者,建议评估睡眠呼吸暂停的使用时长和慢性高碳酸血症的使用时长,应选取较长的使用时长标准。

8

HNIV过程中呼吸支持方式应在何时调整?

8.1 推荐意见

根据临床标准和生理学标准对HNIV的疗效进行评估以决定是否继续进行通气支持【中质量证据,强推荐】。疾病进展或出现合并症,HNIV无法继续维持有效通气,应终止HNIV,尽快至医院就医【低质量证据,强推荐】。对于需在运动期间间断或持续应用HNIV的患者,HNIV不应终止【中质量证据,强推荐】。

8.2 循证概述

根据临床标准和生理学标准对HNIV的疗效进行评估以判断是否继续进行通气支持。临床标准主要包括症状是否改善、夜间通气不足是否纠正、急性加重频率是否降低、生活质量是否提高、睡眠质量是否改善等;生理学标准则关注血气分析指标的稳定,如日间PaCO2是否维持在正常范围、夜间血氧饱和度的改善情况等。

对于稳定期慢阻肺患者,多数研究对于HNIV介入的临界PaCO2为45~52 mmHg。因此,若患者间断脱离无创通气辅助期间,PaCO2可稳定低于此临界值,可考虑终止HNIV。若在使用HNIV期间,PaCO2才可得到改善或降低20%以上,则应持续应用HNIV。若患者在HNIV应用期间,无创通气的参数已可以逐渐降低至IPAP 12~14 cmH2O以下,EPAP 2~5 cmH2O以下,由于已有研究显示低水平无创通气对稳定期的慢阻肺患者在气体交换、生存率、住院率或恶化率方面没有明显益处,因此可考虑终止HNIV。

对于NMD患者,根据美国重症肌无力基金会(myasthenia gravis foundation of America,MGFA)临床分型,MGFA ⅡB级和ⅢB级的患者,倾向于进行长期进行HNIV,特别是存在明显呼吸肌无力表现时,如MIP<60 cmH2O并出现多种并发症,不应停止使用无创通气。其他呼吸肌无力的表现:① 存在主观症状,如端坐呼吸等;② SpO2<92%;③ PaCO2>45 mmHg;④ 肺功能指标下降,用力肺活量/肺活量(FVC/VC)<预测值的50%,FVC/VC<预计值的80%且伴有主观症状,坐位和仰卧位之间差异>10%。

由于OHS的部分患者存在呼吸中枢功能障碍,若呼吸中枢功能障碍持续存在,则不应终止HNIV的应用。若患者进行有效的体重管理或通过手术治疗等方式,有可能终止无创通气的应用。

对于通气不足合并重度OSA的患者,以及通气不足合并轻度或中度OSA的患者,应持续使用BPAP,不应终止。当AHI<5次/h、PaCO2<45 mmHg,可考虑终止无创通气。

9

HNIV可能出现的不良反应应如何处理?

9.1 推荐意见

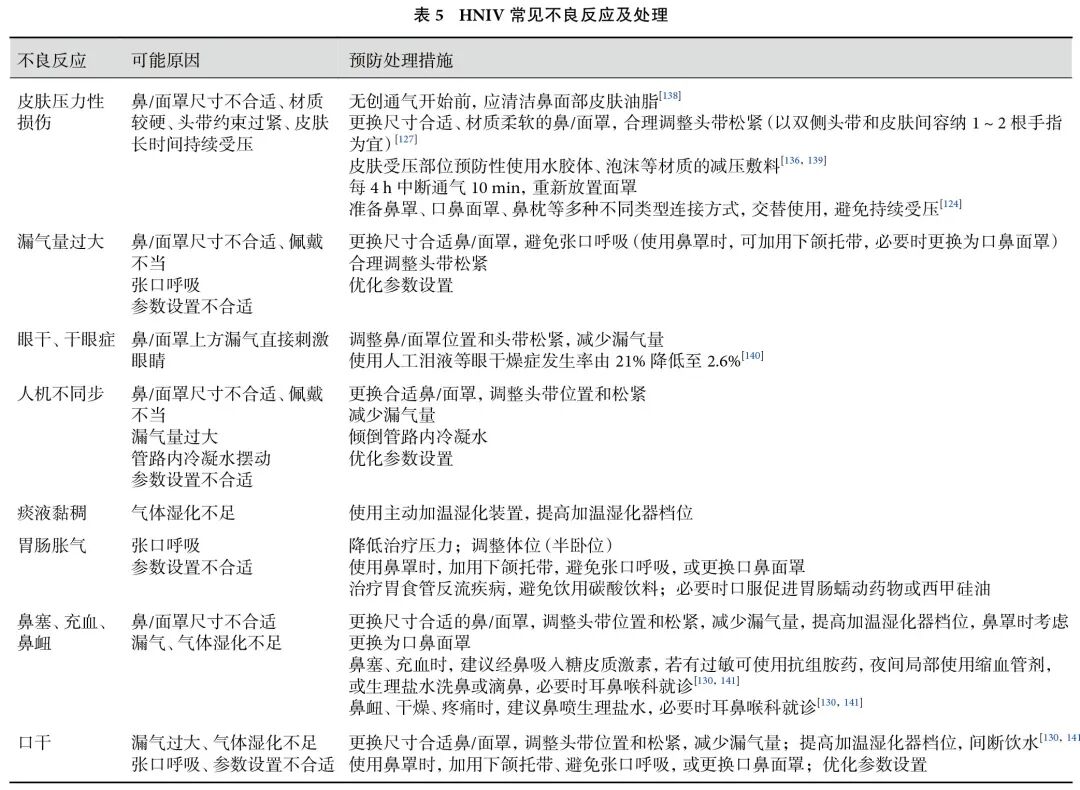

无创通气常见不良反应包括皮肤压伤、漏气、人机不同步、痰液黏稠等,在HNIV过程中应积极预防并处理【中质量证据,强推荐】。

9.2 循证概述

不良反应会影响无创通气治疗效果和患者依从性,各种无创通气不良反应的发生率大约为5%~50%。可分为人机连接方式相关的不良反应、湿化相关不良反应和压力和流速相关的不良反应。具体处理方法总结如表5。

人机连接方式相关的不良反应包括皮肤压力性损伤、漏气、眼干等,约25%的患者在无创通气时会出现皮肤压痕、红疹和压力性损伤,皮肤长时间受压导致的受力部位皮肤完整性被破坏,严重时会导致压疮和皮肤破溃,降低患者依从性和舒适性。

漏气是无创通气过程中最常见的问题。漏气分为故意漏气和非故意漏气,故意漏气是指经鼻/面罩漏气孔或呼气阀泄漏的气体,而非故意漏气是面罩周围或经口泄漏的气体。家用无创呼吸机具备漏气补偿功能,适量漏气可减少CO2重复呼吸。但当鼻面罩尺寸不合适、佩戴不当或鼻罩时张口呼吸,导致非故意漏气量过多时,会导致氧浓度下降、眼部刺激、人机不同步、气体湿化不足、实际压力低于设置压力等多种问题。HNIV时,应根据具体呼吸机性能以及患者无创通气耐受性、舒适性和治疗效果进行调整漏气量目标,一般应限制漏气量不超过30~60 L/min。

非故意漏气量过大时,持续气体冲刷会导致眼表干涩、干眼症、结膜炎等眼部刺激症状。长期使用无创的通气的患者眼干燥症患病率为13%,且随着无创通气使用年限的延长,干眼症患病率和发病率逐年递增。严重影响患者依从性,应积极处理。

无创通气过程中,人机不同步发生率约为15%~38%,出现无效触发、误触发、呼吸气切换延迟或切换过早等多种人机不同步,严重影响患者的舒适性和依从性。英国胸科医师协会和重症医学会无创通气指南中建议应监测无创通气过程中的人机同步性,并通过优化参数设置、调整头带松紧、减少漏气量改善人机不同步。

气体湿化不足会导致气道黏膜结构和功能损害、气道阻力增加,最终导致口鼻干燥和痰液黏稠。无创通气过程中,口鼻干燥发生率约为10%~20%、鼻充血发生率约为20%~50%。美国呼吸治疗协会2012年《有创和无创通气过程中的湿化指南》和2024年《AARC临床实践指南:人机评估》建议在无创通气过程中给予主动加温湿化以改善患者依从性和舒适性。初始温度设定31~34°C,并依据患者耐受度与痰液特性微调。慢阻肺患者应避免湿化温度>37℃,以免增加呼吸负荷。理想状态为管路内无明显冷凝水积聚,无口干、鼻塞、鼻充血和鼻部疼痛等湿化不足的表现。

10

HNIV效果应如何评估与随访?

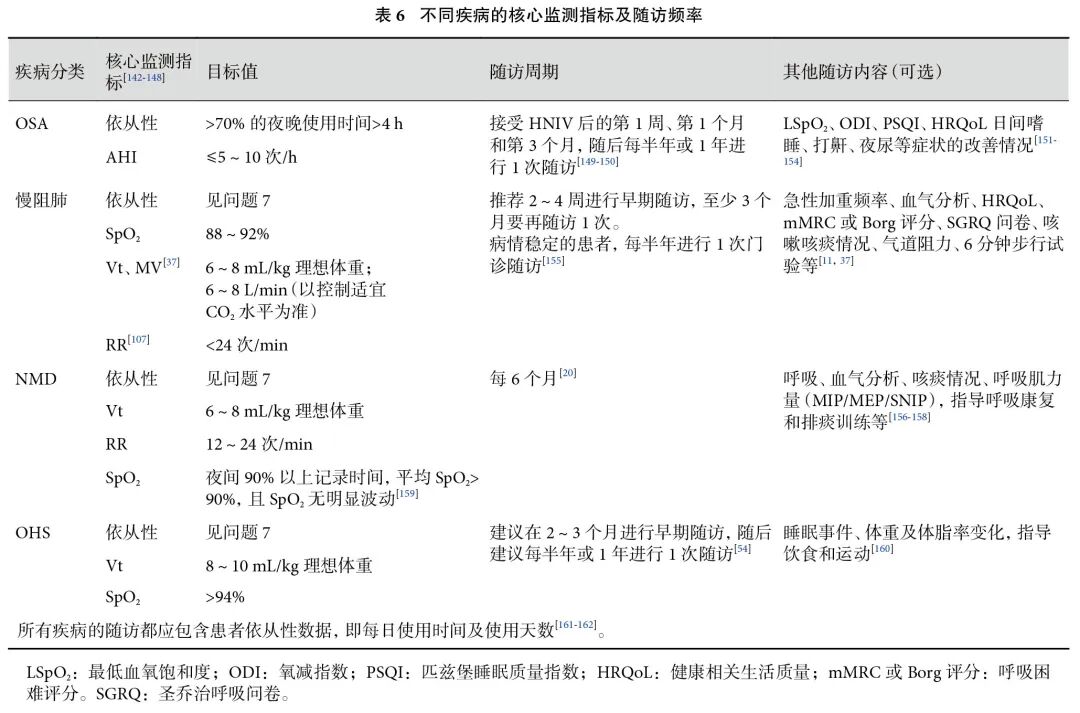

10.1 推荐意见

建议对HNIV患者密切监测和随访。监测指标及随访频率总结见表6【中质量证据,GPS】。HNIV重点关注的三个方面:依从性(如使用时长、天数)、疗效和不良反应(表5)。

11

HNIV的管理路径应如何建立与优化?

11.1 推荐意见

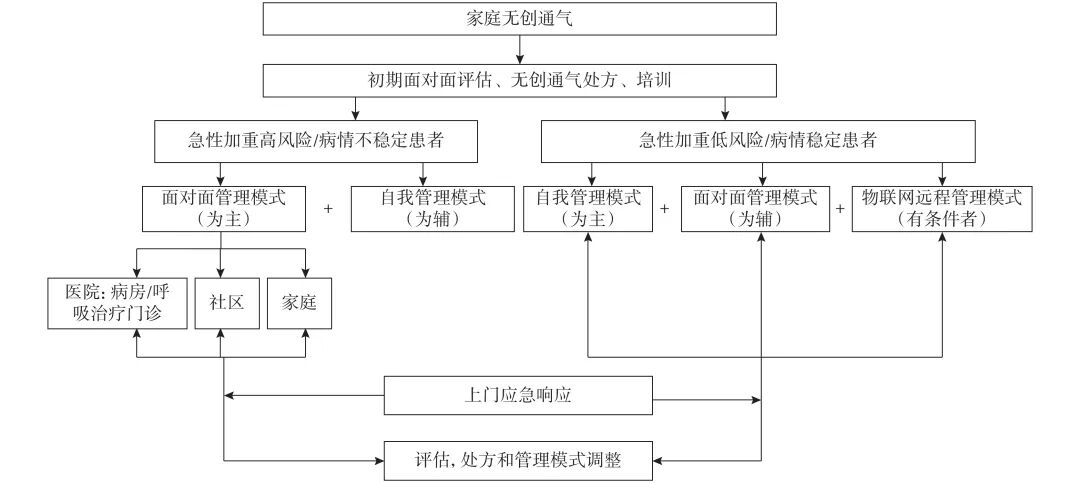

建议结合患者病情特点、技术支持条件和家庭护理能力,构建分层、动态和个体化的HNIV管理路径。① 急性加重高风险/病情不稳定患者采用“医院—社区—家庭”传统模式为主,自我管理模式为辅;急性加重低风险/病情稳定患者以自我管理模式为主,有条件者联合物联网远程管理。② 根据疾病阶段动态调整:初期强化面对面培训,稳定期逐步转向远程监测。③ 推动多学科协作,应用智能设备实时监测并保障数据安全。④ 通过标准化教育及定期随访提升患者自我管理能力【低质量证据,GPS】。

11.2 循证概述

11.2.1 医疗管理模式

(1)传统“面对面”管理模式(医院—社区—家庭联动管理模式):传统“面对面”管理模式是以线下实体医疗资源为基础,通过医院、社区医疗机构和家庭的层级协作,为患者提供HNIV管理支持。该模式的核心是由医护人员面对面指导患者及家属完成设备使用、参数调整和病情监测。医院呼吸病房出院前或在呼吸治疗门诊制定个性化的HNIV治疗和呼吸康复训练方案;社区卫生服务中心可承担后期的居家管理。该模式优点在于直接沟通、监测患者情况和现场操作指导,社区医生也能够快速响应上门处理急性事件。缺点是对线下医疗资源依赖性强,患者需频繁往返医院或社区,病情监测的连续性不足等。(2)基于物联网的远程管理模式:基于物联网的远程管理模式是通过智能技术将家庭无创呼吸机与云端平台连接,实现患者的生理数据和设备参数的实时传输与分析,目前已经应用于OSA和慢阻肺等HNIV患者的居家管理,可明显改善HNIV的依从性。该模式的运行依赖远程医疗中心、家庭智能设备和网络支持。医院端负责监控数据和线上会诊;家庭端通过智能无创呼吸机自动采集各种数据;互联网作为数据传输媒介,支持医患通过远程视频、微信、短信和监控系统等进行沟通;呼吸治疗门诊提供线下补充服务。该模式的优势在于实时监测、自动预警、能够整合多中心数据,并打破了地域限制。缺点包括技术门槛较高、缺乏面对面的人文关怀、存在医疗数据泄露风险和远程医疗系统相关医疗纠纷等。(3)二元管理模式(医疗模式+自我管理模式):“自我管理”模式是针对个人采取的旨在改善自我健康行为和自我管理技能的结构化干预措施。在HNIV管理中,患者及家属执行日常规范操作,并通过纸质记录、电话或门诊反馈使用和异常情况;通过自我管理干预,以明确在不同情况下的处置方案,如电话咨询、视频会诊或急诊入院等;改变自身健康行为和获得良好情感支持,实现长期有效管理。研究表明与单纯的“医疗管理”相比,该模式可改善患者生活质量,降低呼吸相关住院率。

因此,HNIV的成功依赖于多模式协同管理,同时强化“医疗管理对自我管理的领导作用”。不同病情和阶段决定了不同管理模式占比的动态改变,需结合患者疾病特点、技术支持和家庭护理能力,比如在患者管理初期采用传统模式进行面对面培训,稳定期过渡到远程管理和自我管理模式;高风险患者保留传统模式的应急支持,低风险患者以远程管理和自我管理为主。HNIV管理路径见图2。

图2 HNIV管理路径示意图

11.2.2 管理模式的探索与挑战

为实现更有效的HNIV的管理,需要进一步解决远程医疗系统的相关医疗纠纷、信息安全、患者隐私保护、成本问题等。

综上所述,本共识基于现有的文献和数据,对HNIV在应用过程中的诸多关键问题进行证据汇总并给予相应推荐意见。希望该共识可帮助更多医务人员规范化使用HNIV。在制作共识过程中,我们也发现HNIV还有很多问题亟待解决,如成立并优化远程医疗管理团队构成,包括医生、呼吸治疗师、护士及第三方服务供应商等问题;针对医护人员和家属的规范培训体系建立;HNIV收费;未来AI辅助策略在决策与干预过程中的伦理挑战;远程医疗系统的相关医疗纠纷、信息安全、患者隐私保护、成本及人力问题;这些内容都需要更多的研究和工作进行阐明。HNIV的依从性标准、NMD、OHS、重叠综合征、胸壁限制性疾病等疾病的研究相对较少,推荐证据级别均较低,需要更多的研究来进一步阐明。

向下滑动查看所有内容

利益冲突:本研究不涉及任何利益冲突。

参考文献略。

声明:

转载的文章仅用于学术信息传播和学习,版权归原作者和原出处所有,如有侵权请联系删除。

后可发表评论

后可发表评论

相关推荐

1

雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识

4.8w

2

【规范与指南】人感染H7N9禽流感诊疗方案(2017年第一版)

3.3w

3

【最新】新型冠状病毒肺炎诊疗方案-试行第五版

2.5w

4

【指南与共识】新型冠状病毒(2019-nCoV)感染的肺炎诊疗快速建议指南 (标准版)

2.2w

5

雾化吸入疗法合理用药专家共识(2024版)

2w

6

重磅 | 急性呼吸窘迫综合征患者机械通气指南(试行)(一)

1.8w

7

儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023年版)

1.5w

8

2015新版GOLD COPD指南摘译和解读

1.5w

9

成人体外膜肺氧合技术操作规范(2024年版)

1.4w

10

【指南共识】2014年欧洲危重病医学会休克及血流动力学监测共识

1.4w

友情链接

联系我们

公众号

公众号

客服微信

客服微信